作为一个剧评人,我几乎与冯玉萍一起走上了各自的专业道路。伴随着她从一位青涩稚嫩但极具艺术潜质的女孩子成长为著名表演艺术家,她的技艺日渐完善,我为她写的剧评也在步步深入。在我眼里,冯玉萍的成功是必然的,她的每一步,都走得踏实,走得漂亮。作为一位戏曲表演艺术家,她在不断创造中寻求着表演的真谛。

两次获得戏剧表演“梅花奖”、又凭借《我那呼兰河》获得文华大奖的冯玉萍,是当下中国评剧界的领军人物。与她同一代的戏曲演员,很少有人像她那样演出了如此之多的原创剧目和现代剧目,她在中国戏曲的画廊中留下了一个个色彩鲜明、性格独特的人物形象,让人印象至深。

从30多年前对评剧对表演懵懂无知的小姑娘,到今天手握金钥匙、走进了表演的自由王国的艺术家,冯玉萍走在一条鲜花与荆棘共生的道路上。如今,她正值艺术表演的黄金期,还有更广阔的天空任她飞翔,还有更多的角色等待她去创造。在此时回顾一下冯玉萍走过的艺术道路,总结一下她的创作经验,无论对她自己,还是对其他准备在表演艺术这条路上走下去的人来说,都将大有裨益。

名 师 高 徒

每一个优秀的演员,大体都要经过学习模仿——以天赋条件本色表演——凭借精湛的表演技巧完整地刻画人物这样三个阶段。如果在此基础上再具备深厚的艺术修养、文化底蕴和对生活的感悟,能够把握表演的真谛而进入艺术的自由王国的人,只有少数表演大家。而冯玉萍,便是这样一位颇具风范的表演艺术家。

冯玉萍1973年进入沈阳评剧院少艺班,那时她还不满14岁,却表现出不俗的艺术天赋。她有北方女孩高挑挺拔的身材,聪明的头脑,更有一个宽亮的好嗓子。

那时候,因为特殊年代无法登台演戏的沈阳评剧院的表演艺术家们都集中在少艺班授课,那是一串闪光的名字:花淑兰、韩少云、鑫艳玲、李少泉……她们为冯玉萍这个好苗子打下了扎实的表演基础,也把各种流派的表演技巧展示在小小的冯玉萍面前,让她看到了这个美丽天地里姹紫嫣红的景色。立志像老师们一样优秀的冯玉萍开始刻苦地学习,很快地成为那一批学员中的佼佼者。

5年后,冯玉萍已经可以在台上挑大梁了。她主演了《穆桂英挂帅》、《桃花庵》、《洪湖赤卫队》等一系列重要的评剧剧目。而这些剧目,多半是向老一代表演艺术家学习的。冯玉萍演得中规中矩,却不乏精彩之处,让老师们看到了这一只雏凤即将展翅高飞的前景。

1981年,冯玉萍正式拜评剧花派创始人花淑兰为师。从艺术上讲,花淑兰一方面继承前辈的传统艺术,一方面广泛吸取京剧、梆子、大鼓等艺术形式,并加以融合、发展和创新,创造出“高遏行云,低逐流水”的花派唱腔。她的演唱有“三高”,即:“弦高、腔高、高音起唱”。她音域宽,以刚毅见长,刚中亮,柔中脆,低腔低而不沉,柔而不温。冯玉萍的条件正合适。而她也喜欢花派艺术。拜师后,冯玉萍在艺术上有了更快的进步。

1984年,在沈阳市艺术节上,冯玉萍主演了根据张玉良的人生故事创作的评剧《春归何处》。这个人物生活经历复杂,情感跌宕起伏,有很大的发挥空间。25岁的冯玉萍,扮相清丽、演唱细致、情感动人,很好地完成了对这个人物的处理,获得了优秀表演奖。这是对她独立创造人物的一个充分肯定,也标志着她从学习模仿表演阶段正式进入了以良好天赋加上恰当的表演技巧塑造人物的阶段。

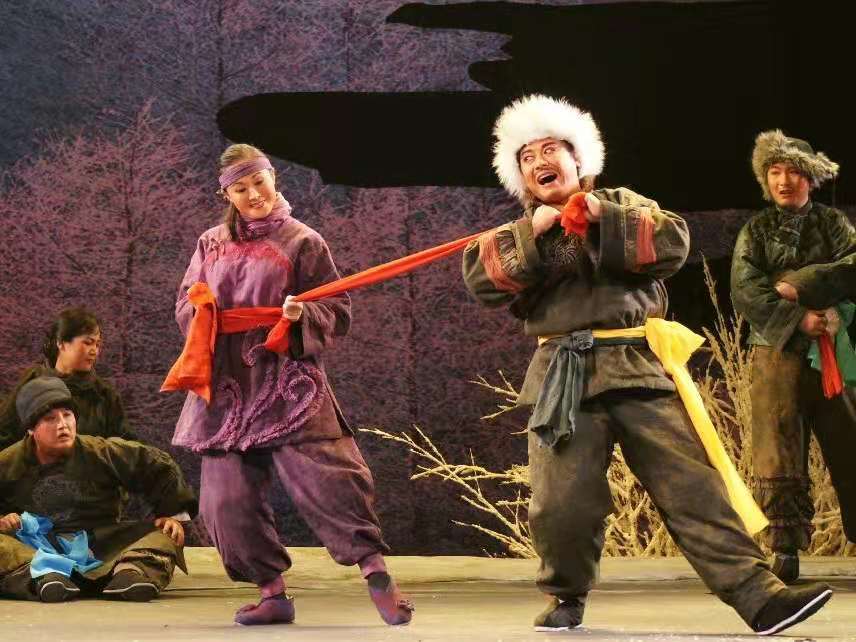

由冯玉萍主演的《我那呼兰河》剧照

1987年,沈阳评剧院创作了在中国当代戏曲史上产生重要影响的现代评剧《风流寡妇》。冯玉萍在人物把握上准确鲜明,在性格雕琢上开合适度,表演收放自如,生动而优美,产生了强烈的艺术感染力,让吴秋香光彩夺目的形象久久留在观众心中。《风流寡妇》的演出,使冯玉萍进一步实践了舞台表演应从人物经历出发、从人物的内心出发,找到行动依据,为之寻求最为适宜的表演形式,使表演技巧为人物所用、让观众在戏曲的形式美中理解人物精神世界的理论。《风流寡妇》也让冯玉萍成为国内最受人瞩目的优秀演员之一,为她拿到了中国戏剧表演的最高奖项——梅花奖。不满30岁,冯玉萍就被评为一级演员。不久后,冯玉萍凭借在新编古代戏《魂断天波府》饰演的杨七娘这一角色拿到了国际演剧节表演金奖。

作为一个演员,冯玉萍已经达到了一般人难以企及的高度。但是,作为把艺术当做终身目标来追求的冯玉萍,已有的荣誉不过是对过去的肯定。她还那么年轻,她的艺术之路还很长,而出发点就在她迈出的每一步脚下。

冯玉萍渴望学习,她需要扩大文化知识储备、加深艺术修养和全方面的表演技能。为了对她所塑造的角色有更深入的理解,冯玉萍在沈阳评剧院坚持边演出边学习,攻读了大学文学系的课程,而后,她又在1997年进入中央戏剧学院表演系深造。中央戏剧学院表演系作为培养话剧演员的基地,所教授的理论与方法对于现代戏的人物塑造是行之有效的,冯玉萍于此受益匪浅。

在中戏,冯玉萍师从张仁礼、何炳姝等教授,开始全面系统地学习表演。一位梅花奖获得者和一批年龄比自己小一截的弟弟妹妹坐在一起从头学起,有时难免尴尬。多年戏曲表演打下的印记在话剧表演中有时略显夸张,不够松弛自然。第一学期的小品课她得了83分,好强的冯玉萍躲在被子里哭红了眼睛,但她立下誓言,一定要以最好的成绩毕业。

寒来暑往,冯玉萍通过在中戏的学习,丰富了表演技巧,开阔了文化视野,特别是中戏编、导、演一体化的教学模式让她加强了自由创造的能力。毕业汇报演出,冯玉萍参加了两部戏的演出,一出是高尔基的《瓦萨·日列兹诺娃》,一部是孙芋的《妇女代表》,她分别饰演日列兹诺娃和牛大婶,这是两个截然不同的人物,却都被她演绎得极其精彩,获得老师和同学们的一致好评。此时的冯玉萍,对于生活的感悟和对表演的理解已经进入了一个新的境界。

承 业 创 新

结束学习后,冯玉萍回到了沈阳评剧院。此时,剧院的韩少云、花淑兰、筱俊亭等老一代艺术家年事已高,剧院急需冯玉萍这样的优秀演员挑起大梁,带领一大批中青年演员继承、发展、创新,使评剧艺术在世纪之交的历史阶段焕发新的光彩。

评剧是近现代发展起来的剧种,它表演的程式化程度较低。从评剧产生时起,一边学习移植其它剧种的优秀剧目,一边不断创作新的剧目,特别是现代剧目就成为评剧的良好传统。及时地表现社会生活是评剧受到观众欢迎的重要因素,也是剧种发展的动力。在艺术上日臻成熟的冯玉萍,自觉地担起了这个责任。

回到剧院的冯玉萍,很快接演了现代剧目《疙瘩屯》。这个根据电影改编的剧目体现了改革开放后的农村新旧观念以及剧中人物性格的冲突,是一部喜剧色彩浓郁的作品。经过不断的揣摩,冯玉萍决定追求写实与写意结合、虚拟化动作与生活化动作结合的表演方式,呈现出既有戏曲形式美,又有生活质朴美的效果。冯玉萍创造的喜莲这个舞台形象,既有思想上的深刻性,又有艺术上的观赏性,丰富的多侧面刻画,让这个形象大放光彩,并为其再次赢得了戏剧“梅花奖”。

由冯玉萍主演的《我那呼兰河》剧照

其后,冯玉萍仍然不断地演出现代题材的新剧目,创造着一个又一个的崭新形象,《雪花飘飘》、《天职》都给观众留下了较深的印象。冯玉萍这一代表演艺术家,注定要做承业创新的人。她们生活在时代转型期,大量新艺术类型的涌现,大批新媒体的产生,使得青年观众要求传统艺术必须要体现出新的时代风貌,评剧只有适应这一时代要求,才能有宽广的发展道路。冯玉萍愿意担起这个责任,她也有能力和条件为之努力奋斗。

领 军 扛 旗

2006年前后的冯玉萍作为中国评剧界举足轻重的表演艺术家,她的文化积累、艺术修养、表演经验都达到了一个很高的层次,理应成为中国评剧领军人物。但是,除了为她带来二度梅荣誉的《风流寡妇》、《疙瘩屯》外,她还缺少一部作为中国评剧当代史上里程碑式的作品。

2008年,由著名编剧黄伟英改编自萧红小说《生死场》与《呼兰河》的评剧《我那呼兰河》在沈阳评剧院进入排演,这个剧本在业界得到了很高的赞誉,也是被辽宁省理论家一致看好的作品。剧院特别请来了才华横溢的国家话剧院著名导演查明哲负责编排,并确定由冯玉萍主演。应该说,这是冯玉萍表演生涯中最重要的一部戏。

评剧《我那呼兰河》就是适应了新时代观众审美需求的那样一种戏曲:从诗化对白到舞蹈语汇,都与传统评剧有着很大不同。但细细思量,它又的确是评剧。查明哲在执导《我那呼兰河》时就有意识地植入了一种现代审美意识,“传统剧如果没有现代审美意识的植入,就会失去现代观众。”

为了《我那呼兰河》,冯玉萍投入了全部的身心,她说:“王婆就是我的生命。”她重新阅读萧红的小说《生死场》和《呼兰河传》,翻看了萧红的传记以期洞悉作家笔下的呼兰河。即便这样,她依然觉得王婆这个人物在她的内心中还不算清晰,于是她决定去真正的呼兰河看看。冯玉萍和她的同伴们在呼兰河待了3天,而那3天的经历让她的灵魂和王婆真正融为一体。《我那呼兰河》不再局限于把角色固定在演员表演的行当里,而是一切从情境从人物出发,将黑土地上的人们在特定历史时期生命的挣扎、呼喊、反抗,活生生地呈现在当下的观众面前。

舞台上王婆形象的感染力达到了一种极为强烈的程度,人物内心的跌转,那种强悍下的柔弱,悲愤中的柔情,风霜下的坚忍,舛难中的顽强,通过演员唱念、表演被勾勒毕现。同时,更使观众通过对戏曲形式表演的欣赏和满足,获取了高浓度艺术愉悦状态下,更加珍贵的内心冲击和情感联想。

冯玉萍说:“王婆与前两个女人(吴秋香和喜莲)都不一样,萧红笔下的女人那种生死爱恨,更往内心里走,这样塑造起来难度更大一些。”排练演出《我那呼兰河》期间,冯玉萍一直活在王婆的世界中。对王婆命运的牵挂以及如何最准确地表现王婆的内心世界,这些问题一直萦绕在冯玉萍的心头,简直让她茶饭不思。她曾经对记者说,从拿到剧本到后来的演出,从最初寻找着人物的“核”到如今来自精神层面的感悟,她在用一种发自内心的、东北女人特有的情怀来演绎王婆这个人物。如今,只要一站在舞台上,她的心就会随着呼兰河激荡,王婆的世界就仿佛神灵附体一般,这个女人已经成为她生命的一部分了。

《我那呼兰河》的二度呈现,使我们看到了冯玉萍立足评剧,但又突破性地予以新的艺术创造,对于评剧题材内蕴开掘的巨大突破,对评剧表现形式的巨大拓进,对评剧表演艺术家才华与创造手段的极好调动所产生的巨大效果;更看到了一种在当前评剧,甚至戏曲舞台上鲜见的,完整、大气的艺术构想所营造出浓化至极的人生意味和情感征服,与现代观众心灵和审美特点的深度契合。可以说,冯玉萍已经在很大程度上实现了她的理想。

与冯玉萍在不同业务领域内共同前进的30多年,我们成为相互珍惜相互理解的朋友。我见证了冯玉萍走过的道路,她充分把握戏剧表演的科学规律,进入一个自由创造的空间,不拘于表演的一门一派一个剧种,一切从创造人物出发,一切从传达作品内涵出发,以张弛有度、徐疾自如的戏剧节奏,层次分明的心理转变,优美独特的形体动作,明亮甜润、情感充沛的演唱,富有表现力的台词和表情,将戏剧人物塑造得鲜明生动,富有魅力,这是冯玉萍表演艺术的特征,也是她带给戏剧表演同行们的重要启示。