辽海谈艺录丨吕萌:保持激情,每个细胞都要跳跃

来源:辽宁日报

编辑:

发布时间:2025-03-25

3月11日午后,辽宁歌舞团(辽宁民族乐团)1楼会客室里流淌着初春的暖意,围绕大型情境剧《国宝辽宁》演出事宜的讨论正在热烈进行着。身为团长的吕萌站在光里,身姿更显挺拔。从他的工作状态里,时刻可以感受到执着而坚韧的生命激情。正如多年前在舞台中心轻快优雅地跳跃、旋转一样,如今,肩负更大责任的他已在更广阔的天地沉稳自如地施展拳脚。

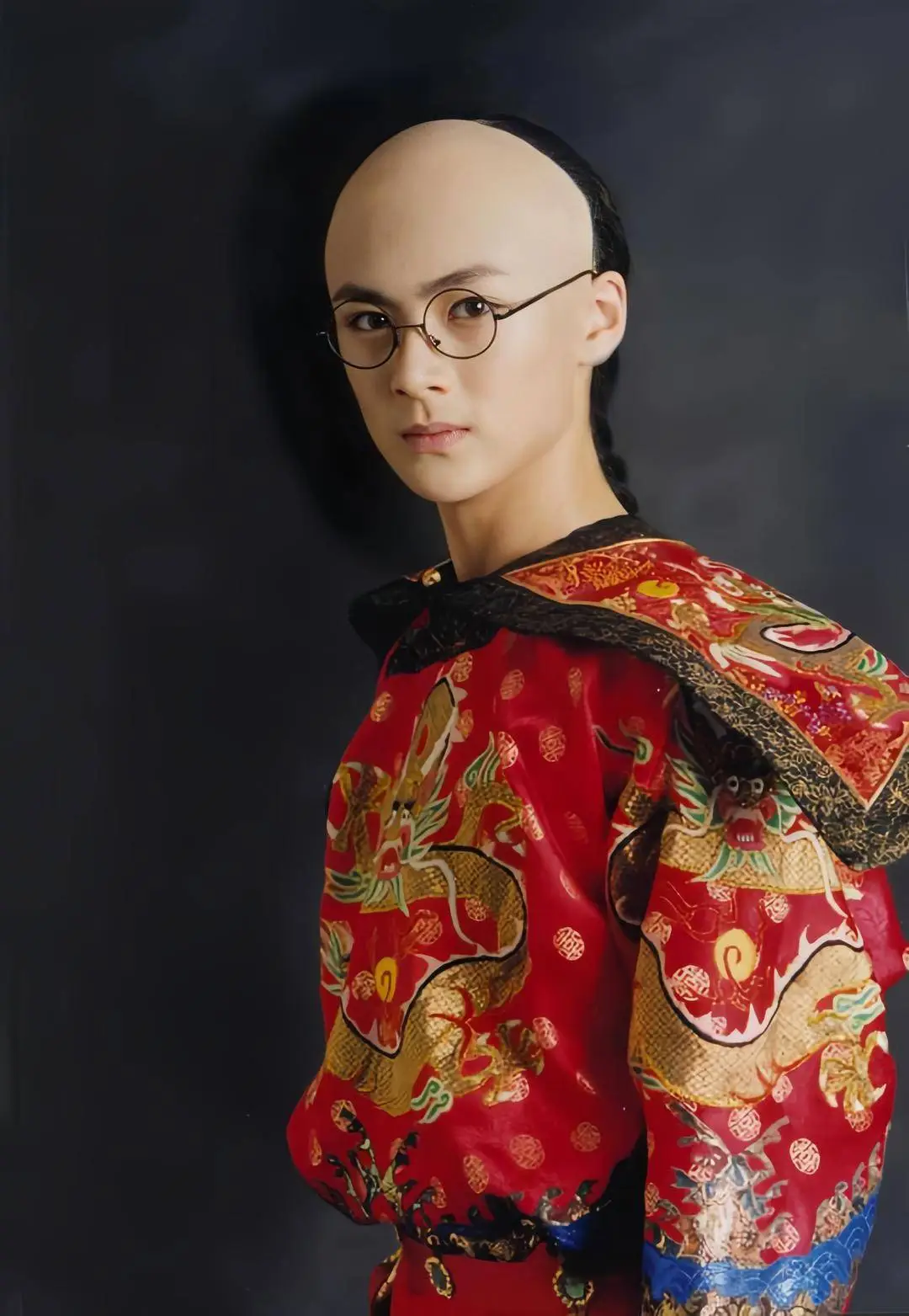

“在芭蕾的世界里,我找到了支持和动力。”接受本报记者专访时,吕萌坦露心声。(辽宁日报记者 刘芋彤 摄)

“我时常有紧迫感,被时间推着往前走,所以也千万次提醒自己保持激情,不敢懈怠,每个细胞都要跳跃,每根神经都要抖擞。”进入不惑之年的“芭蕾王子”,仍是那个脚下生风、眼里有光的少年。

“过程中点点滴滴的感受,往往比获得的东西更重要”

记者:您小时候是出于怎样的机缘,开始学习芭蕾?最初对自己未来发展有什么样的憧憬和梦想?

吕萌:我是黑龙江哈尔滨人,父亲是文艺工作者,母亲是运动员出身,家庭对我文体方面的启蒙比较超前,我3岁开始练花滑,后来相继学习了乒乓球、体操、书画、钢琴。黑龙江省歌舞团的团长认为我条件不错,适合学舞蹈,父母就给我送到省歌舞团的业余培训班。学了两个月左右,正赶上辽宁芭蕾舞团附属舞蹈学校来哈尔滨招生,班里60多个孩子只选中了我一个,就这样和芭蕾结了缘。我觉得自己不算天赋型的选手,那时候11岁,其实不是自身条件多优越,是因为当时学芭蕾的男孩太少了。加上学过钢琴,对旋律的把握以及节奏感较强,这方面占了一些优势。

当时对芭蕾并没有概念,更谈不上有什么远大的理想。打小生活在厂区,一看有考出去的机会就挺兴奋。后来临毕业的时候,父亲看过会课表演后欣慰地说:“吕萌,你对音乐艺术方面的理解,随我。肌肉素质、技巧能力,包括跳跃、旋转的表现,是遗传自你妈妈的体育细胞。文艺加体育就是舞蹈,这条路,你选对了!”

记者:从1995年到2018年,您生命里最美好的少年和青春时光都留在了辽芭,能不能分享一下在此求学和工作期间难忘的事?

吕萌:在辽芭的这20多年,是非常珍贵、难忘的时光,它使我的艺术生命走向充盈和丰厚。刚入学时其实成绩不好,在班里是倒数的,像混日子一样混了有两年多。是家庭的一次变故,一下子敲醒了浑浑噩噩的我。父亲下海做生意失败,不得已变卖家产。我放假一回家,发现家庭影院、音响全没了,有种家徒四壁的凄凉感。看到唯一留下的钢琴,自己忽然产生了责任感,要学出个样子来,要为家庭扛起担子。再回到学校,大家见到的是一个完全变了样的吕萌。我时刻被那种紧迫的感觉抓住,铆足劲练功,发誓把虚度掉的时间全追回来。周末别人回家、逛超市、打游戏,我拎着练功鞋就进了练功房。人若是知道为何而活,就能承受任何一种生活。那个时候真正下定决心要吃这碗饭,每天除了吃饭、睡觉就是练功。我甚至能感觉到,每一次努力的跳跃、每一圈认真的旋转过后,身体里的芭蕾之魂有力地长出肌肉。我幸运地遇到了很多好老师,特别是四年级时接触了俄罗斯外教,老师就像一把钥匙打开了我潜能的大门,帮助我在学业上不断进步。

2001年毕业后,顺利进团当演员。当时跟团领导申请说,哪怕我跳不了王子,也可以跳小丑,甘愿从技巧演员做起。团里很重视对我的培养,为我做了五年规划,先到赛场上历练,再向全国顶尖的芭蕾舞演员目标冲刺。

记者:您16岁开始在各种赛事上展露锋芒,其中含金量最高的是第二十届瓦尔纳国际芭蕾舞比赛特设大奖,在此之前这个大奖已空缺了32年。您还记得当时的心情吗?获了如此多重量级奖项,沉淀下来后,您觉得奖项的意义和价值在于什么?

吕萌:这个比赛难度最大、赛程最长也最艰苦,在没有地胶的露天舞台连续比近一个月,对选手身体和意志都是巨大的考验,被誉为芭蕾舞届的“奥林匹克”。这次参赛是我人生中非常重要的转折点。当时我初出茅庐,第一次站上这一级别的赛场,面对的是已经在国际上摘金夺银的顶尖舞者,思想包袱很重。团领导反复做思想工作,说你只要能跳出来就完成任务。前两轮比完之后排在第一位,意味着接下来只要不摔在台上就能稳拿冠军,这时候信心大增。不巧的是,决赛赶上下雨,紧急转入室内,比赛时间也提前到早上。第三轮跳到一半时,连日来的体力消耗和巨大压力都找了上来,感觉自己处于弦快崩断的边缘,差点就举手说不跳了,但咬咬牙还是挺了下来。最终比第二名高出2分,评委们一致认为值得把最为珍贵的特设大奖颁给这个来自东方的神奇的小伙子。拿到奖感觉就跟做梦一样,在回国的飞机上睡着了,忽然醒来还一阵恍惚,问自己是真的吗?赶紧从包里翻找,摸到硬实的奖牌,心才又放下来。在沈阳下飞机时,看到父母忍不住喜极而泣,那一刻,所有的压力都得到了释放。

2002年6月份是瓦尔纳比赛,紧接着10月份就是CCTV全国电视舞蹈大赛。我当时一度打退堂鼓,恩师肖苏华打来电话劝我报名:“瓦尔纳特设大奖虽然含金量很重,但只有业内知道你的存在。如果想让全国观众都知道在辽宁有一个芭蕾王子,CCTV大赛就是很好的机会。”决赛时,因为不适应北京的天气,急性鼻窦炎发作,鼻子里边全破了,发烧烧到39度,但最后还是凭借平稳的发挥拿下了金奖。这一场接一场比赛就像是砂纸,不断地磨练我,让我的艺术生命闪烁出光亮。

对我来讲,获奖代表着一个从零开始的新起点,也让我在反思中获得更深层次的感悟。生命从万事万物中穿过,过程中点点滴滴的感受,往往比所获得的东西更为重要。每次拿到沉甸甸的奖牌,我就会反思配不配或者说差距在哪,敦促自己返回原点、重拾初心。虽然奖牌与赞美坚定了我在这条路上走下去的信心,但是要想走得长远稳健,一定要找到自身的不足。我时常提醒自己不能飘飘然,要像树一样勤于拓宽内心的疆域,以谦卑的姿态坚守对天空的向往。

“芭蕾是我的生命,铸成了如今的自己”

记者:芭蕾对您来说意味着什么?您享受成为舞台上的主角吗?

吕萌:芭蕾是我的生命。它已不仅仅是一项技能,而是融入我的血液,铸成了如今的我。可以说,在芭蕾的世界里我学会了去爱,去创造,并最终与它一起燃烧。

我享受的是整个舞台和整个作品的完美呈现。芭蕾的魅力,就在于将转瞬即逝的舞姿凝固为永恒的视觉盛宴,在这光影编织的舞台中,每一个角色皆是叙事者。作为对这份事业有责任有担当的主要演员,在舞台上其实是配角。因为如果要让舞台表演变得立体生动,主演需要关注到每个角落,带动和呼应身边每一个演员,很多表演是由他们帮助你来完成的,光一个人在上面臭美没有用。

记者:您认为在剧场环境中,舞蹈与观众之间如何产生情感链接?您更希望观众关注的是演员的技巧,还是角色的演绎?

吕萌:一个好的舞蹈演员,一旦站上舞台就会感受到观众的气息,就知道观众想看什么。今天表演的方式观众认不认可,是可以感受到的,即使没有掌声也能感应到。我觉得演员应该通过深入理解作品内涵,将情感融入到每一个动作和表情中,借助艺术的力量与观众产生心灵上的沟通与链接。

技巧始终是为角色服务的。通过肢体的表达让观众来看懂一个故事,以及用技术技巧作为辅助让这个故事更加精彩,这是两个任务,也代表了表演的两个层次。

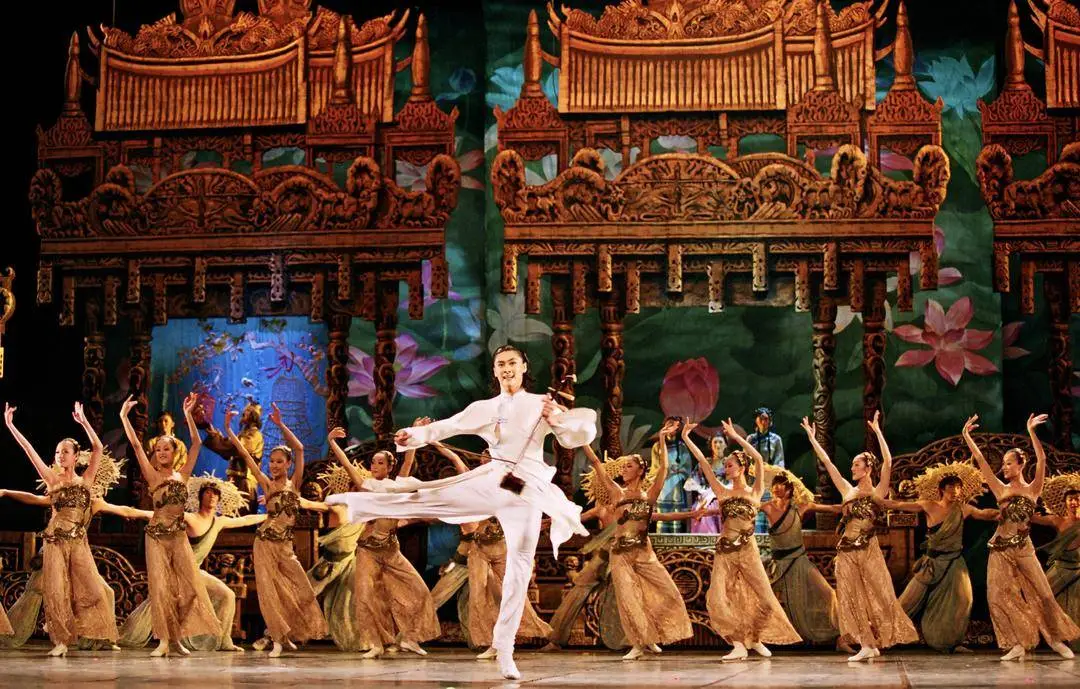

记者:参与过那么多讲述中国故事的芭蕾舞剧,比如《末代皇帝》《二泉映月》《八女投江》《花木兰》等,为贴近角色,您下了哪些功夫?

吕萌:从瓦尔纳比赛归来,辽芭和德国斯图加特芭蕾舞团等联手打造芭蕾舞剧《末代皇帝》,给18岁的我安排了少年溥仪的角色。舞蹈演员接到一个新角色,就进入了见缝插针的学习,需要找很多碎片来完善知识。首演结束后,时任中国舞蹈家协会主席白淑湘冲到后台说,没想到你小子这么会表演,但还是不够到位,要表现出少年溥仪的聪明灵动。白奶奶一句话,帮助我把收集来的碎片全都整合了。我不断打磨精进,并凭借这一角色在中国舞蹈“荷花奖”舞剧比赛上获得了最佳男主角奖。

这是又一个转折点,给予自己很大的鼓舞——原来我能成为一名舞剧好演员。那时就下定决心,把中国原创芭蕾舞剧作为今后事业的重心,因为它讲述的是植根于中国传统文化的有血有肉的故事。如何以国际化视野和芭蕾舞语汇展现中华文化的深厚底蕴和独特魅力,找到兼具个性和共性的表达,是我们的使命。

生活积淀和多重体验是艺术创造中必不可少的要素。我提倡在生活的真实中探索艺术的真实。比如在芭蕾舞剧《二泉映月》排练期间,我甚至进入了有点疯魔的状态。大家下班都走了之后,我把眼睛一蒙,抱着二胡钻进排练场,听、摸,寻找盲人的体态。回家路上也闭着眼睛走盲道,拿着钥匙摸锁开门,从一个个生活细节中找感觉。但仅做到了“形似”,苦于没找到内心深处的一种支撑。正巧那个时候被评为中国十大杰出青年,我向一同获奖的盲人按摩师请教,他说你一定要记住,盲人的内心是最光明的。这句话一下子启发了我。再加上对于人物的理解、跟伙伴们的磨合,使得“阿炳”这个人物丰满起来。

在《八女投江》中我饰演的孙喜是抗联队伍中的叛徒。刚开始我比较忐忑,虽然以前在古典芭蕾舞剧里演过反派,但那是带有喜剧色彩的、比较脸谱化的。而这个反派角色具有挑战性,要在短短的时间内用芭蕾的语言塑造出人物的多种个性,包括呈现心理上的复杂变化,其实挺难的。我查找大量文字和影视资料去找这类人物的特点,甚至把《四世同堂》从小说、话剧到电视剧都看了一遍,后来迸发了一个灵感,想到抗联战士常在深山老林打游击,天寒地冻中擦鼻涕很真实,就设计了3个不同的擦鼻子的动作,分别表现“孙喜”意气风发时的状态、投入战斗时的情形和心虚时的情绪,导演看了连连称好。

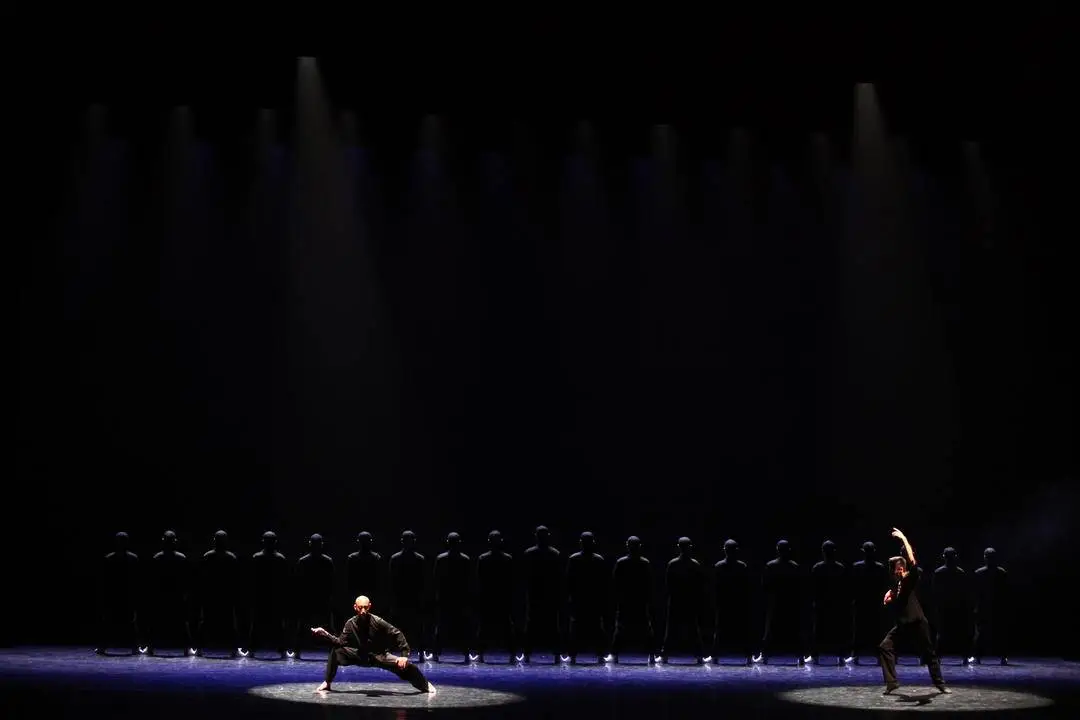

记者:去年在庆祝省文联成立75周年文艺晚会和“荷花奖”巡演沈阳站您带着获奖作品《生命演奏家》亮相,大家惊呼“芭蕾王子回来了”,为了这场演出您做了哪些准备?一提到舞蹈尤其是芭蕾舞,很多人会觉得,过了花样年华就跳不动了。您是否思考过这个问题?您怎么看待日常练功的重要性?

吕萌:从站上舞台起,我为自己所设的规划就是跳到40岁。但从28岁开始走上管理岗位,算是提早转型吧。去年演出时我刚好40岁,又正式走到台前。虽然断断续续也有过上台的经历,但接到这个任务时间很紧,再摸到把杆的时候感觉筋都快抻不开了,加上脚伤、腰伤等旧疾的困扰,现在腰背部还有四根钢钉,自己心里也打鼓。可以说,对待舞台从未有过如此紧张的状态,之前哪怕有一点小失误可以瞬间补救,台下是看不出来的,但现在只要有一个失误很可能无法控制。每次排练中都咬紧牙关给自己打气。当表演结束听到台下一片掌声时,我才发觉出了一身冷汗。这也算是送给自己40岁的一份完美礼物吧。现在也接到了之后的几个任务,只要身体条件允许,会继续站在我热爱的舞台上旋转、跳跃。能一直在舞台上表演,很幸福。

《生命演奏家》(辽宁日报记者 吴丹 摄)

练功如同修行,需要一步一步地完善动作,进入忘我的状态。它是舞蹈演员生命线的保证,特别是对于我这个年龄段的演员来讲,练功更是一种底气和自信。只有在排练场把问题彻底地解决,才能在台上有彻底的保险。

“以真情实感为依托,作品的魅力才会突破舞台边界,向观众内心无限蔓延”

记者:28岁走上院团管理者岗位,30岁出头成为辽宁歌舞团团长,作为年轻的掌舵人,如何迅速适应身份的转变?如何在新时代带领这样一个久富盛名的院团走出创新之路,打造叫好又叫座的作品?

吕萌:于我而言,这是一个不断学习和积累的过程。但在过程中,时常提醒自己步子要加快,以迅速适应和成长。到了辽宁歌舞团,艺术视野更加开阔,如何统筹兼顾民乐、声乐、舞蹈、杂技等门类,持续擦亮辽歌品牌,成为重中之重。我们的想法是,每个艺术门类都要打造出叫得响的精品剧目。像舞蹈诗《月颂》、“舞与伦比”民族舞蹈精品专场、《国韵芳华》民族音乐会等都形成了品牌效应,实现跨越之举。新时代背景下,艺术的演绎方式、推出方式和接受方式都是全新的,我们努力从多维角度挖掘、展现深邃的中华文化价值内核,以生动的方式和创新的表达来体现辽宁丰厚历史文化。现在正在排练的情景剧《国宝辽宁》更是跨界融合之作,通过舞蹈、民乐、杂技、诗朗诵等多元艺术形式让辽博的国宝级文物活起来,将来除了大剧场演出和全国巡演,也希望在辽博小剧场进行沉浸式驻场演出,形式更加灵活,为辽宁的文旅融合赋能助力。5月17日至19日首轮演出,期待大家走进辽宁大剧院赴约这场穿越千年的国宝盛宴,也期待来自观众的真诚评价,帮助我们不断精进作品。

确实,打造叫好又叫座的作品需要全方位的努力。一个文艺院团想要火爆出圈,不是靠一个作品就能实现的。首先得具备顶尖的团队、顶尖的人才,其次还要有顶尖的宣传。这是一个综合体。当然人才建设是基石,打造更好的平台、土壤和基地,为辽宁培育更多更优秀的艺术人才,是院团管理层不容推卸的责任。

记者:这几年辽宁舞蹈佳绩频传,在专业赛事和群众舞蹈品牌建设等领域都屡有建树,作为省文联副主席和省舞协主席,您认为如何结合地域文化特点去增强原创力、创作更多精品力作?

吕萌:自从接触舞协工作,深感责任更重,因为我们要面对的不光是专业的院团院校,更重要的是面对人民群众。深入基层会深切地感受到人民群众对于舞蹈的热爱和追求。省舞协多年来做的品牌活动“绿叶对根的情意”群众舞蹈展演,带动全省14个市万人同跳,同时邀请全国顶尖的舞蹈艺术家共同参与。音乐响起的那刻,你会发现人民群众是主角,和他们站在一起,跳出的是实实在在的幸福。

夜深人静的时候,我习惯去翻看网上资料和作品光盘,时刻了解舞台的动向,感受节拍的跳动,思考前进的方向。我认为,搞创作不能急功近利,要深入生活,投入真情实感。很多精品,是在长时间的生活体验中,心灵真正受到触动后才创作出来的。你如果不能感动自己,自然就感动不了观众。接下来,我们要继续围绕辽宁红色六地文化、新时代六地等挖掘素材,特别是多关注新时代百姓的需求,找准共鸣点,多关注现实题材,关注到每一个舞种。除了考虑作品的艺术性,更多的要考虑作品的功能性、贴近性。原创力来源于真情实感,以真情实感为依托,舞蹈的魅力才会突破舞台的边界,向观众的内心无限蔓延。

吕萌 1984年生,黑龙江哈尔滨人,一级演员,中国舞蹈家协会副主席、辽宁省文联副主席、辽宁省舞蹈家协会主席、辽宁歌舞团(辽宁民族乐团)团长。辽宁芭蕾艺术的杰出代表,中国芭蕾的标志性人物,享誉国际舞台的“中国芭蕾王子”。获第二届上海国际芭蕾舞比赛三等奖、第二十届瓦尔纳国际芭蕾舞比赛特设大奖、第二届CCTV全国电视舞蹈大赛金奖、第四届中国舞蹈“荷花奖” 最佳男主角表演奖等,被评为第18届中国十大杰出青年、第三届全国中青年德艺双馨文艺工作者。在《二泉映月》《末代皇帝》《胡桃夹子》《吉赛尔》《堂吉诃德》《海盗》《花木兰》等多台大型舞剧中担任主要角色。在《八女投江》中担任主演,该舞剧获文华大奖、全国“五个一工程”优秀作品奖。