曲艺杂志关注丨耿柳:电视评书《杨家将》的“书外书”

来源:曲艺网

编辑:

发布时间:2025-10-19

“书外书”,这一曲艺术语,意指那些游弋于主线之外的旁支故事。而今所叙《杨家将》的“书外书”,则是关于田连元先生与中国第一部电视长篇评书《杨家将》的幕后传奇,一段艺术与时代相互碰撞的珍贵记忆。

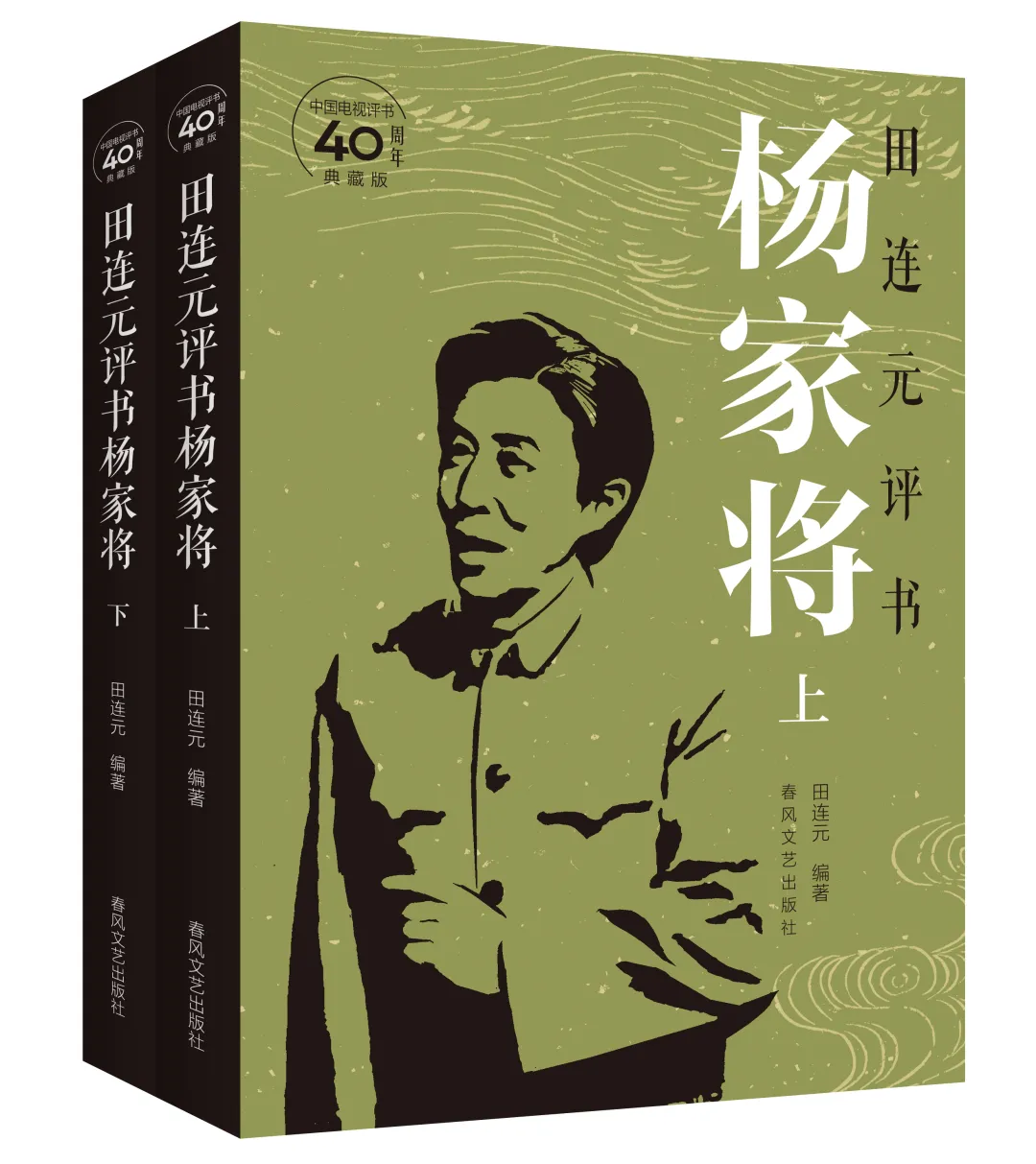

今年正值电视评书《杨家将》播出40周年,亦逢田连元先生从艺70载。双喜临门,新版《田连元评书杨家将》由春风文艺出版社精心编纂出版。笔者在整理过程中,得幸聆听田先生细数当年荧屏说书的诸多往事,字字珠玉,妙趣横生,奉与诸君,共作美谈。

一、视听之艺:重现评书的完整生命

在田连元先生看来,电视评书非但不是一种全新的表演形式,反而是对评书艺术本真面貌的回归。评书诞生于市井之间,扎根于茶馆书场,是一种与观众直面相对的艺术。昔时观众不但要“听”其声,更要“看”其形——说书人舌灿莲花、顾盼神飞。优秀的艺人不但能立体刻画人物,更要时刻敏锐捕捉座下观众的反应,若见听众神思游离,便即刻调整节奏,或跳过平铺直叙,直奔精彩之处。行内人称这一本领为“唤神”。

待广播兴起,书场式微,人们渐渐只“听”评书而忘却其“可视”之本质。直至电视评书出现,那三件小道具——醒木、折扇、手绢——才重新焕发生机。扇子在手儿,可以是马鞭儿,可以是刀枪棍棒,也可以是令箭令旗。角色的“跳入跳出”不再仅是声音的转换,更是眉梢眼角的灵动调度,电视评书将书场的“半身艺术”变为“全身艺术”,其长处展露无遗。

然而,中国第一部电视评书的诞生,并非电视普及之必然。20世纪80年代,虽有编导萌生将评书搬上荧屏之念,却总因“一人演说,画面单调”而却步,期间虽不乏尝试者录制短篇评书以探风向,却终未激起涟漪。

1980年,田连元在本溪电台录制广播评书《杨家将》(102讲,每讲30分钟),1982年荣获辽宁省人民政府文艺奖。1984年岁末,辽宁电视台编导王大海、关成华赴本溪与田连元商讨。编导坦言,电视评书与广播不同,一人枯坐画面易令观众视觉疲劳,故提议每日仅播出5分钟。

田连元深思良久,而后诚恳指出:5分钟于长篇评书而言,情节难以展开,人物无法立住,如此“试水”,恐将新生事物扼杀于摇篮。他坚持,一日至少须有20分钟,方能在电视上说完一段相对完整的故事,塑造的人物才能有血有肉,若只给5分钟、10分钟,则只得请辞。编导最终采纳了他的建议。

录制之初,田连元便清醒地意识到:电视评书绝不同于书场可说个把小时的慢热铺陈,必须节奏紧凑、抓人耳目。每一回都得有吸引人的地方:“要么有事儿、要么有劲儿、要么有哏儿、要么有词儿”——所谓“词儿”,正是那些深入浅出,一听即懂,细想却意味深长的语言。

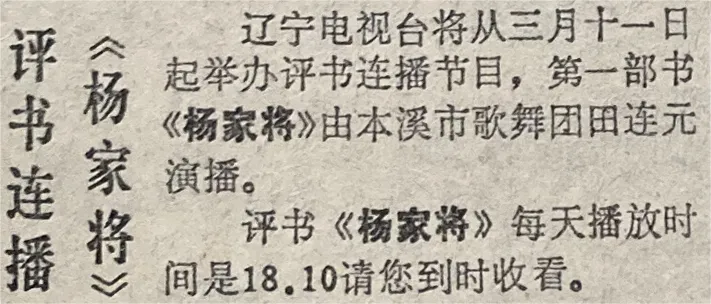

1985年3月1日《辽宁广播电视报》局部

1985年3月1日《辽宁广播电视报》局部 从1985年年初到3月,每天录制三集,录出一部分后,3月11日,《杨家将》正式登陆辽宁电视台,每晚18:10 - 18:30播出,紧邻《新闻联播》。播出月余,田先生问节目组是否收到反馈,答曰没有。田先生心想,哪怕有人“骂”两句也行,褒贬是买主呀。可是就是一丁点儿动静也没有!众人心中没底呀,不知观众是否接受了电视评书这种新颖的形式。

播出至第55回,因一场重要足球赛事直播,节目暂停一日。次日,电视台总编室电话铃声不绝于耳,观众纷纷质问为何停播?停播为什么不预告?全家等着看真假杨六郎,急死个人!至此,台内工作人员与田连元才长舒一口气:电视评书不仅被接受了,而且蔓住了人,成为观众每日不可或缺的精神盛宴。

150集的电视评书霸屏5个月,先被交换至吉林和黑龙江电视台,后又在北京电视台播出,掀起一股电视评书热潮。各地电视台相继推出“评书连播”“电视书场”等栏目,繁荣荧屏数十载,成为中国电视史上一道独特的文化风景。

北京有个当时读小学五年级的小女孩儿,名字田先生还记得,叫王涛。她在北京电视台看完《杨家将》之后,曾经写过评论文章发表在《少年报》上,进而与田先生取得了联系。女孩儿对文学的兴趣越来越浓烈,品学兼优,后来保送到中国人民大学,毕业后进了一家杂志社当编辑,还向田先生约过稿。

田先生还谈及一件印象深刻的往事:一次到北京演出,出租车司机认出田先生,说:“我说个事儿,您可别介意,我是二七厂的职工,我们全厂工人都爱听您的《杨家将》。我们厂有一位老工人患了绝症,临终前儿子问他有何未了之愿,老人叹息道:‘我这一走,田连元的《杨家将》怕是听不完了。’他儿子孝顺,在其父亲故去后,便扎了个纸电视,上面细心地画了您的像,烧给他父亲了。”田先生笑道:“这……挺好,这是让我到那边继续为群众说书啊。”

心灵寄托,临终之念。用心说书,便有如此力量。

二、老书新编:传统书的现代化重构

《杨家将》位列西河大鼓“三大将”(杨家将、呼家将、薛家将)之首,“金杨家、银呼家”“千年不倒杨家将”,历代演述者甚众,各有千秋。田连元以评书形式重整经典,赋予老书新生命。他曾妙喻:“评书与西河大鼓,犹如话剧与歌剧。一凭说表,一倚唱功,各具其美。”

作为讲史类“袍带书”,《杨家将》南宋时已有相关话本,明初诞生中篇小说,至明代中期,更汇聚民间传说与戏文精华,成就长篇演义。田本《杨家将》以家传书纲为主,博采众长。全书“书胆”(长书中的主要人物)杨六郎塑造得有血有肉,如“杨六郎告御状”一段,田先生诉到:

“……我父孤军深入,中敌埋伏,被困两狼山。潘仁美按兵不动,置若罔闻。我父无计,遣七郎延嗣突围求救。潘洪竟罗织罪名,将七郎乱箭射杀,共一百零三箭,胸前攒箭七十二支,真乃欲加之罪,何患无辞!两狼山中,我父率五千宋军,盼兵兵不到,望信信无归。粮草断绝,突围无望。朔风刺骨,夜不能寐;饥肠辘辘,日难操戈。然家父身先士卒,渴死不饮北国水,饿死不食辽邦粮。断炊奈我何?诱降奈我何?八十校尉,遥望南天,常思圣主;五千士卒,梦回夤夜,眷念红颜。望救兵,望穿秋水;盼接应,盼断肝肠……”

这段颇似骈文诗赋,字字珠玑,句句铿锵,若非深厚的文学积淀与艺术感悟,绝难创作出如此动人心魄的篇章。在录制之时,但见他手腕轻转,唰的一声展平折扇——田先生对着空白的扇面深情演绎了数分钟,小小折扇仿佛被他灌注了魂灵,映照出金戈铁马、忠肝义胆,面部表情代入杨六郎之悲愤,口齿清晰,痛切陈情,音容并茂,这哪里是在说书,分明是以身心入画,以魂魄铸史!这般精湛的道具运用,已臻化境。观众只见他一人一扇,却仿佛看见千军万马,天地正气在屏幕间浩荡展开。田先生回忆:“我岳父刘起福先生,是位老说书家,听到状词时,正吃饺子,他吃着吃着,突然哽咽,说,这段在西河大鼓中是唱词,水词较多,而今大段道白,情真意切,让人动容。”

田连元虽有童子功,熟练掌握很多评书赞赋,但是在他的表演中,却极少使用传统的套词。人物需“开脸”时,他的风格是保留评书的艺术特点,同时又吸收小说的文学语言。比如寇准第一次出场:“进来这个人三十岁往上,四十岁往里,中等身材,两道长眉,眉梢高挑,一双阔目,炯炯有神,鼻直口阔,三绺短髯,头上戴着乌纱,乌纱上顶着乡间的尘土,身穿着袍服,袍服上补着粗布补丁。再瞧脚底下穿这双鞋,前边打着包头,后边钉着后掌……一表非凡,却穿着褴褛,听他说话的口音,介乎山西、陕西那么种味儿……”化传统赞赋为百姓语言,把个寇准的形象说个活灵活现。

整体结构上,大“坨子”(长书中的大单元)——“审潘洪”“黑松林”“云南发配”“牤牛阵”等环环相扣,田本补充了寇准下边关查实潘仁美罪证等情节,塑造了同题材书中没有的“书筋”(长书中的喜剧人物)杨星,这个自称“杨九郎”的傻小子,敢为他人所不敢为之事,敢说他人所不敢说之话,幽默风趣,滑稽可爱,一条“书筋”带活全书。全书结局未沿用神话色彩浓厚的“大破天门阵”,而是以史实“澶渊之盟”收官,使观众在艺术享受中亦得历史启迪。

三、立体小说:电视书场的创新开拓

《杨家将》成为中国首部长篇电视评书,田连元亦成为荧屏说书第一人。可以说电视评书成就了田连元,因田连元如“立体小说”般洒脱的演绎,也成就了电视评书这个艺术门类。田连元的身段功架在书坛是首屈一指。比如在形容保护谢金吾的教师爷时:“您别看这几位外号不怎么样,这功夫练得可都不善,都什么功夫?有长拳、形意、八卦、太极、通臂、螳螂……”每说一个拳种,就做一个标志性动作,拳掌翻飞,啪啪作响,最后用一个滑稽的螳螂拳动作收尾,既诠释了人物,也丰富了电视画面。田连元说到书中人物的骑马,不仅是用声音模拟马蹄声,更是以手中扇子为马鞭,完整走一遍戏曲中的“趟马”动作,使故事和人物有声有形。正是这全方位的表演魅力,以及他自身高超的武术底子和戏曲功架感染了亿万观众。录电视评书,三个机位,按照录评书的常规,摄像把镜头卡死,坐着就行,录田先生可不行,摄像得对准了,跟住了,稍一走神,田先生一个飞脚就出画面了!每次录像那摄像都紧张,生怕看不住镜头。

田连元还勇于打破传统,不穿大褂,初着中山装,后又大胆改穿西装,引来一些曲艺老艺人私下表达不满。田先生却有自己的坚持:“说书未必非穿大褂不可。评书活在当下,服装亦该活在当下。”他塑造人物的手段非常丰富。比如寇准说话采用山西“倒口”,辨识度非常高,观众认可,却遭到了北大教授质疑:“寇准不是山西人。”田先生回应道:“寇准是华州下邽县(今陕西省渭南市)人,在山西为官9年,言语带些山西味儿,也是自然。”无独有偶,任炳任堂惠这个角色的口音也被这位北大教授的兄长撰文指责。田连元解释:“任堂惠虽是云南人,但常年往来北口外贩卖野马,口音自然不能是纯粹的云南话。更重要的是,他的语言必须让北方观众也能听懂。”说书人设计倒口,是为增添人物亲切感和特点,这样才能传达人物神韵。正所谓大事不虚,小事不拘,如果完全对照史实,杨宗保和穆桂英都是传说中的虚构人物,应当删掉。真假相掺,或者说三分史实,七分演义,正是民间说书的特点。

田先生口齿清晰,表演逼真,动作利落。在观众长期习惯通过广播欣赏评书之后,这版《杨家将》以电视评书的形式横空出世,成为了里程碑式的作品。田先生的表演也被人称为“立体小说”。

电视评书成功后,田连元又成为首位跨界电视主持的评书演员,主持央视《曲苑杂坛》、辽视《共度好时光》首期节目,还在央视春晚及东三省春晚上客串主持人。主持时间最长的是辽视的周播栏目《戏苑景观》,达十年之久。其中的子栏目《听书看戏》是田先生用评书的方式串联戏曲故事,深得观众喜爱。彼时,笔者恰在辽视此栏目组任导演,2004年4月,《戏苑景观》9周年时,我撰写了《谈谈听书看戏》发表在《辽宁卫视节目评估》上,总结成功经验的第一条就是:“身在辽宁的评书表演艺术家田连元说书功力很高,适应性很强,同时又是戏曲行家,能够胜任这个栏目的主持工作。”

听书看戏是人们获得历史知识、抒发情感共鸣的重要方式。广大人民群众喜爱杨家将的传说故事的原因在于,杨家将立下赫赫战功,付出巨大牺牲,却未得到应有的肯定。歌颂杨家将,既是对杨家一门忠烈的感念,也是对两宋朝廷的贬斥,更是对公平公正和国富民强的深切诉求与希冀。

在首部电视评书成功之后,田连元将其中的“调寇”一段摘出,参加“1986年全国曲艺新曲(书)目比赛”并获得一等奖。此后田连元先生不仅多次走进北京大学等国内高等学府的讲堂,更远渡重洋,受邀至加拿大多伦多大学、俄罗斯圣彼得堡大学等世界知名学府,深情讲述中国评书的千年韵味与独特魅力。中国的讲史评书,实则是一部恢宏的口头诗学,是中华民族生生不息的爱国史诗。它重国家、尚民族、爱黎庶、睦友邦;它赞善良、讲情义、扬美德、惩邪恶——种种中华民族对美好生活的向往与追求,经由说书人咀金嚼玉,化作铿锵悦耳的真实心声。田连元不只是在说书,更是在向世界生动讲述中国故事,使评书成为跨越语言与文化障碍的“文化名片”,让世界了解中国,成为文明互鉴中一道清澈而深情的回响。

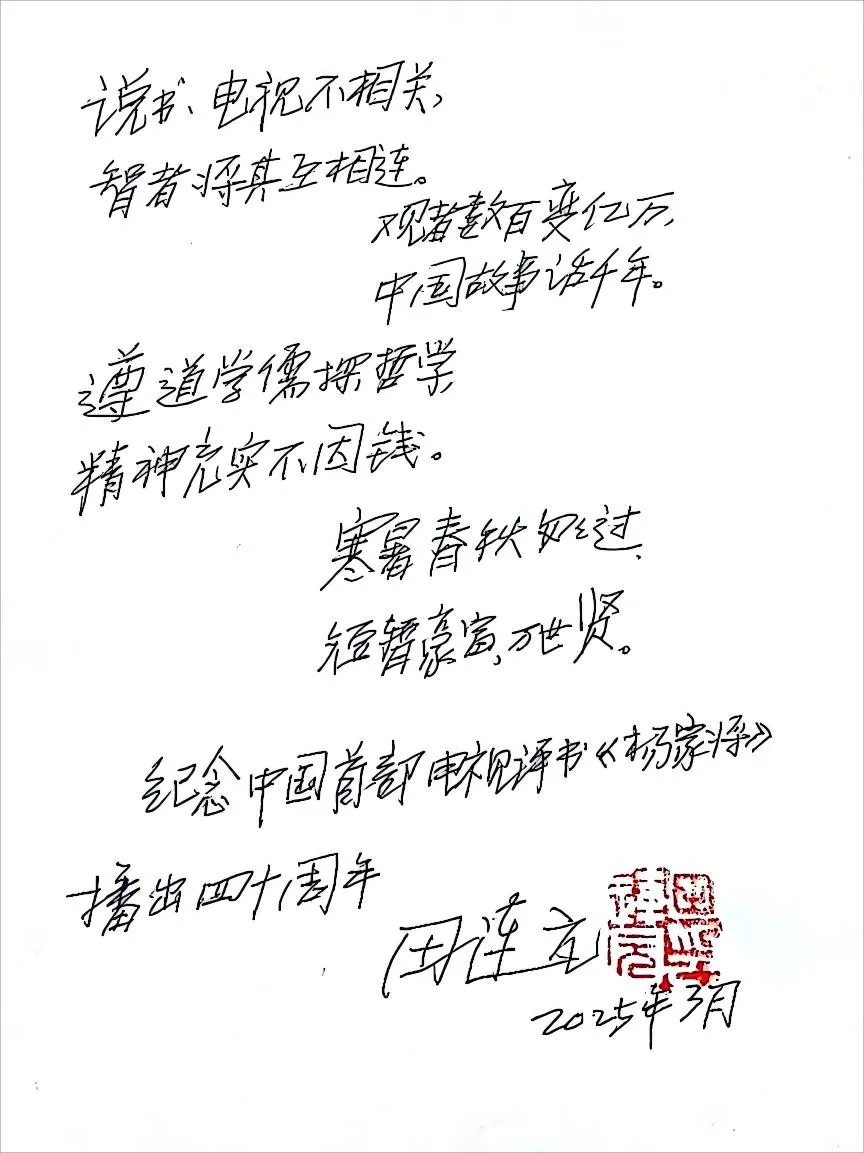

笔者二十多年前曾与田先生合作《杨宗保招亲》,此番再度整理150回电视评书文本,蒙先生信任,特请其在扉页题词,与读者共勉:

说书电视不相关,

智者将其互相连。

观者数百变亿万,

中国故事话千年。

遵道学儒探哲学,

精神充实不因钱。

寒暑春秋匆匆过,

短暂豪富万世贤。

本文章在《曲艺》杂志2025年10月刊发

(作者系辽宁省曲协副主席)