以杂技剧《先声》为例 论传统技艺与革命叙事的诗性对话

来源:省杂协

编辑:

发布时间:2025-07-01

在钢丝的震颤间,翻腾的不仅是血肉之躯,更是一个民族从屈辱中挺起的不屈脊梁;在摩托车的轰鸣里,飞驰的不只是钢铁机械,更是东北儿女浴血抗争的不屈精神。当沈阳城斑驳的砖瓦与“九一八”的警钟在舞台共振,在历史记忆与艺术想象的交织中,我们看到的不仅是技艺的狂欢,更是红色叙事与杂技艺术融合在当代的涅槃重生。

一、历史在场:以杂技重构抗战叙事的时空坐标系

杂技剧《先声》以独特的艺术形态闯入公众视野。这部以“九一八事变”为题材的作品,打破了传统杂技“重技巧轻叙事”的创作窠臼,构建起红色题材与杂技艺术对话的新型范式。

(一)重大题材的“杂技化”转译:从宏大叙事到个体视角的下沉

作为国内以杂技形式表现重大历史事件的剧目,《先声》的突破性首先体现在对题材的选择与处理上。作品以1931年沈阳沦陷为历史起点,将叙事焦点从宏观的战争场面转向普通市民家庭——王氏家族的命运浮沉。这种“小切口”的叙事策略,使观众通过王铁掌、王大娘及其子女的遭遇,直观感受战争对个体生命的碾压,进而引发对“家国同构”命题的深层思考。正如剧中以飞技板引出人物的创意设计,既符合杂技艺术的视觉特性,又暗合“九一八事变”爆发时“箭在弦上”的历史紧迫感。在历史人物的塑造上,作品巧妙处理了黄显声等真实历史人物与虚构人物的关系。黄显声并未被塑造成高大全的英雄符号,而是以“中景视角”呈现其作为爱国将领的担当,被赋予了有血有肉、贴近真实的质感。他在北大营训练士兵的“腾空飞杠”,既是对历史场景的艺术还原,更是通过杂技技巧的惊险性,隐喻抗战初期局势的危急与将士们的英勇无畏。这种“虚实相生”的叙事策略,既保证了历史的真实性,又为艺术想象预留了空间。

(二)时空结构的“剧场性”建构:九个篇章的史诗性铺陈

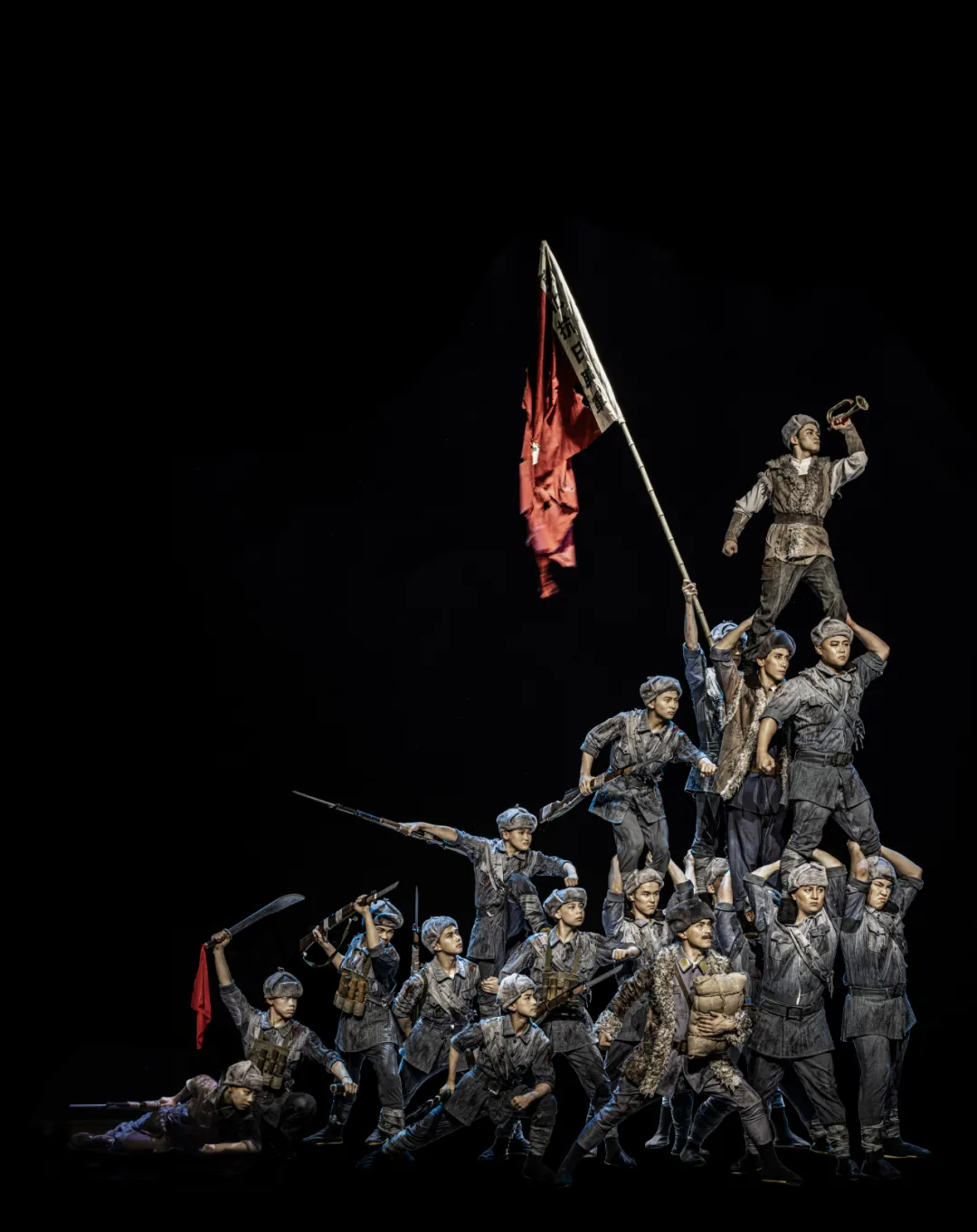

全剧以9个篇章串联起“九一八事变”前后的历史脉络,形成了“危机—爆发—抗争—升华”的叙事闭环。每个篇章均以具体的历史事件为依托,如北大营突围、街头巷战、雪原游击战等,但在舞台呈现上却突破了线性叙事的局限。如杂技演员通过集体爬杆和短跷轮滑模拟雪地行军,在速度与平衡的极限挑战中,展现抗联战士的钢铁意志。这种时空结构的创新,本质上是对杂技艺术特性的创造性转化。传统杂技的“节目串联”模式被彻底打破,30多个杂技项目展示不再是孤立的“炫技”段落,而是被拆解、重组为叙事链条中的有机元素。比如,“摩托车搏斗”在“街头巷战”中不仅是技巧展示,更成为表现敌我对抗的戏剧手段,摩托车与车斗分离后的独轮表演,既是生死时速的真实写照,更是东北人民在绝境中求生存的隐喻。

二、技艺革新:杂技语言的叙事性突破与美学重构

《先声》的艺术价值不仅在于题材的突破,更在于其对杂技艺术本体的革新。该剧在技巧与叙事、形式与内容的辩证统一中,开辟了杂技剧创作的新维度。

(一)技巧的“去杂技化”:从炫技到叙事的功能转型

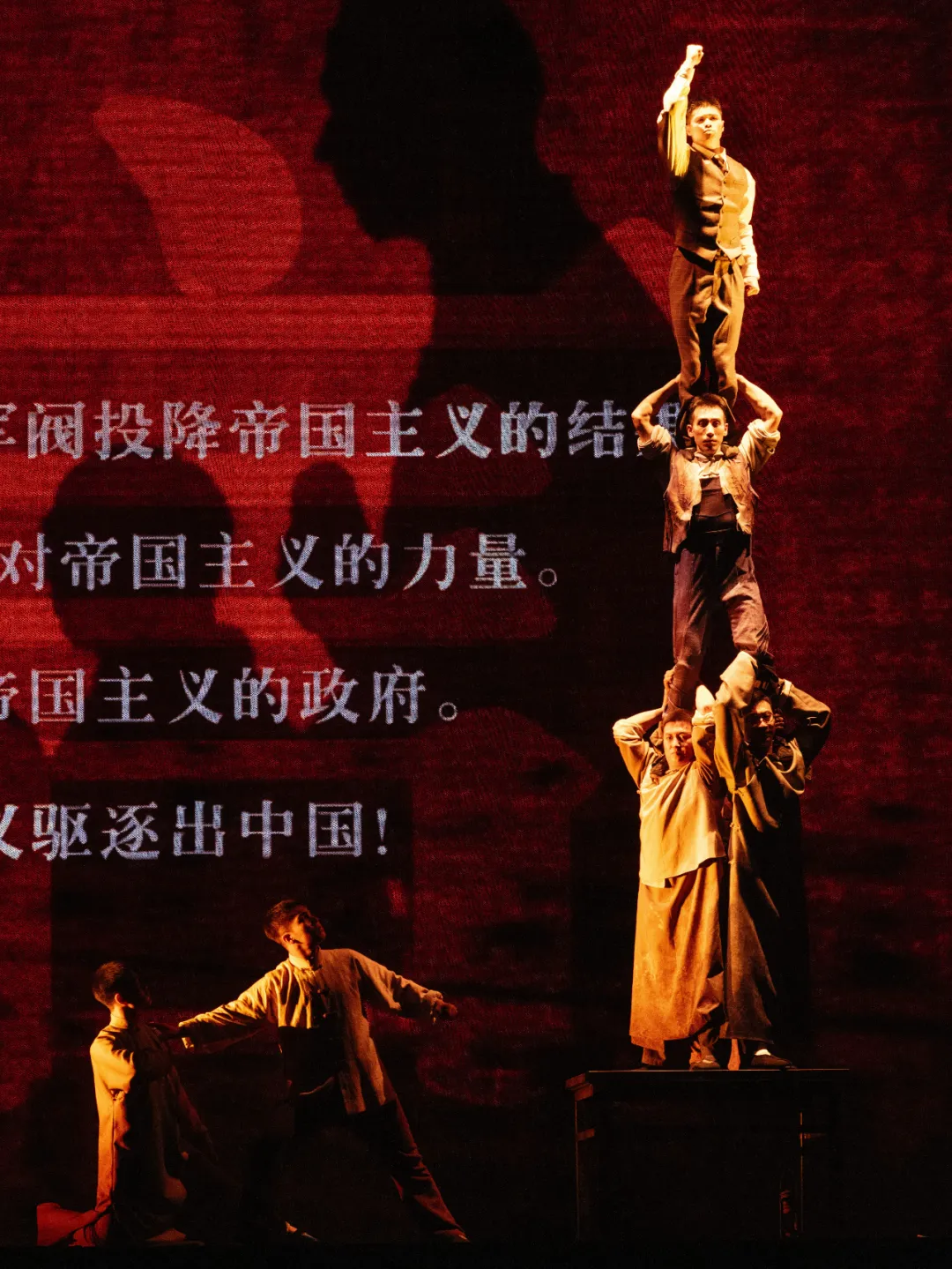

在传统杂技表演中,“高、难、险、奇”的技巧是核心审美要素,但在《先声》中,这些技巧被赋予了强烈的叙事功能。以“腾空飞杠”为例,这一曾在国际杂技舞台斩获大奖的经典技巧,在“北大营军训”场景中不再是单纯的技术展示,而是通过五位杂技演员的上下翻飞,具象化呈现东北军将士“秣马厉兵”的训练场景。自行车上跑背中,杂技演员在失衡与平衡间腾挪翻转,不仅展现了惊人的身体控制力,更将战火纷飞中的生死时速凝固为舞台上的永恒瞬间。更值得关注的是,剧中技巧的“叙事化”并非简单的“技巧+故事”叠加,而是通过动作逻辑与情感逻辑的深度融合,实现技巧与叙事的有机统一。如第8幕家园沦陷中借用“网吊”的多人演绎,暗示着民众在民族危难中的凝聚与共赴国难的情怀,使杂技从“观赏性技艺”升华为“表意性语言”。

(二)身体语汇的在地性建构:东北文化基因的杂技表达

《先声》的另一创新在于对地域文化元素的创造性转化。剧中人物的身体语言深深植根于东北地域文化,将黑土地的雄浑气质与民间生活智慧熔铸于表演之中。王铁掌的徒弟们在一些场景中也可能会通过整齐划一、刚劲有力的武术动作与杂技技巧相结合的表演彰显东北人的粗犷豪迈和剽悍性情;借“高跷打斗”将民俗娱乐转化为战斗姿态,在诙谐与惊险的交织中,展现东北儿女面对侵略时的机警与无畏;自行车上的叠罗汉、侦察弹药库时的皮条技巧表演,不仅是力量与平衡的极限挑战,更以阳刚之美诠释东北人民“宁折不弯”的抗争精神,使杂技肢体动作成为承载地域文化基因与民族气节的鲜活符号。此外,融入火炕、窗花等民俗元素,营造浓郁地域氛围;音乐改编东北大鼓、二人转旋律,增强感染力;服饰道具采用传统棉衣、爬犁等,兼具实用与文化传递功能,使观众在欣赏杂技表演的同时,也能全方位领略到东北地域文化的独特魅力。

(三)舞台美学的科技赋能:多维空间的沉浸式叙事

传统杂技受限于舞台物理空间的局限,难以表现宏大的战争场面,而《先声》大胆引入现代科技手段,在舞台呈现上构建起“虚实融合”的剧场美学,LED技术与杂技技巧的结合,使“千军万马”的战争场景得以通过抽象化的视觉符号呈现。如“雪原追敌”场景中,LED屏上漫天飞雪与前台杂技演员的“雪地滑行”技巧相互呼应,营造出“人在画中舞”的沉浸式体验;“北大营爆破”的场景中,LED屏的爆炸特效与杂技演员的高空高空下落同步,使物理危险与虚拟冲击形成双重震撼,既突显战争的残酷,又通过技术精确放大杂技的惊险特质。这种科技赋能不仅提升了视觉冲击力,实现舞台空间的延伸,使杂技表演不再是单纯的技巧展示,而是在特定场景中为叙事服务,让观众更直观地感受到剧中人物的内心世界和所处的环境变化。

三、红色赋能:杂技艺术与红色文化的深度耦合

作为一部红色题材作品,《先声》的价值在于突破了传统红色文化的创作窠臼,在杂技艺术与红色文化的耦合中,探索出一条兼具思想性与艺术性的创新路径。

(一)情感叙事的创新:从宏大抒情到个体共情

红色题材的创作难点在于如何避免陷入“口号化”“图解化”的窠臼,《先声》的成功在于其以“情感”为叙事纽带,通过个体命运的书写实现红色精神的传递。剧中王氏家族的遭遇并非个例,而是抗战时期东北千万家庭的缩影。儿子跪拜告别母亲时的依依不舍,王小英与女学生们在“网吊”表演中展现的悲壮牺牲……这些动人场景,让观众不仅能深切体会到个人命运的悲欢离合,更能感受到整个民族在苦难中迸发的磅礴抗争力量。《先声》巧妙地将红色精神从抽象概念转化为具体可感的情感表达,使观众在共情中与历史对话,从而引发更强烈、更深刻的共鸣。

(二)文化符号的重构:抗战精神的杂技化表达

在《先声》中,杂技更像是人与命运对话的古老语言。演员们的每一次腾跃、每一组协作,都是用身体记忆书写民族史诗:那些精心设计的软钢丝平衡动作,是抗战时期人们在生死边缘的艰难抉择;集体爬杆时的相互托举,恰似中华儿女在危局中彼此支撑的信念传递。《先声》以杂技艺术为载体,将东北抗战历史中真实的困境、坚守与抗争,转化为具象的肢体叙事,让观众在惊叹于技艺之美的同时,更能触摸到历史深处滚烫的民族精神。这不仅是对肉体极限的突破,更成为民族在危亡关头奋起抗争的动人隐喻。《先声》以身体为笔,在历史记忆的长卷上镌刻下血色图腾。当传统的杂技技巧被赋予抗战精神的内核,便如淬火重生的利刃,精准切入红色文化的肌理,让古老的艺术形式在新时代迸发出震撼人心的力量,成为永不褪色的精神丰碑。

(三)传播范式的突破:从舞台艺术到文化记忆的建构

作为入选国家艺术基金资助项目、斩获中宣部第十七届精神文明建设“五个一工程”优秀作品奖的作品,《先声》的意义超越了舞台艺术范畴,成为建构民族文化记忆的重要载体。该剧通过公益性演出、全国巡演等形式,将杂技剧艺术从“小众观赏”推向“大众传播”,使年轻观众在观赏惊险技巧的同时,接受红色文化的浸润。演出现场父母带孩子观剧的场景屡见不鲜,孩子们在惊叹杂技演员高超技巧的同时,也通过剧情感受到了国破家亡的痛苦。这种传播范式的突破,体现了新时代红色文艺的功能转型,从“教化式”宣传转向“体验式”传播,从“单向度”灌输转向“互动式”共鸣。

四、余语:杂技剧的未来图景与红色叙事的无限可能

《先声》这部作品的价值不仅在于为红色题材创作提供了新的范本,更在于其展现了传统艺术在当代转型中的无限可能,创造了一种新杂技语法。当杂技的“身体语言”与红色的“精神谱系”相遇,当古老的技艺与现代的科技碰撞,艺术的边界被不断打破,新的审美范式正在形成,杂技演员的每个动作都跃出了技艺与思想的藩篱,每根钢丝都架设在历史与现实的天堑之上。在中华民族伟大复兴的征程中,红色文化需要更多像《先声》这样兼具思想深度与艺术魅力的作品,它们不仅是对历史的致敬,更是对未来的期许。当杂技的“先声”化作时代的强音,我们看到的,是传统艺术在红色土壤中绽放的新姿,是民族精神在创新表达中的永续传承。未来的杂技剧创作,或许可以在更广阔的历史纵深与现实维度中探索,让杂技艺术成为讲好中国故事、传播中国精神的重要载体,在守正与创新的辩证统一中,书写新时代文艺的华彩篇章。

(作者单位:林喦系辽宁省文学艺术界联合会党组成员、副主席,肖瑶系中共辽宁省委党校教师)