辽宁日报关注丨说说辽宁民俗中的蛇故事

来源:辽宁日报

编辑:

发布时间:2025-02-12

《易·系辞下》说:“尺蠖之屈,以求信也。龙蛇之蛰,以存身也。”蛇龙通常互化,蛇变成龙,龙变成蛇。闻一多说:“所谓龙者只是一种大蛇”;孙作云也认为:“蛇加以神化,变成图腾物,就是龙”。在东北民间管属蛇的叫属小龙的,也是佐证。

龙年过后是蛇年,蛇在辽宁又被称为小龙。但与龙相比,蛇的存在更为具象化。从《民间故事集成·辽宁卷》中多篇与蛇相关的民间故事的存在,到中国四大传说之一《白蛇传》在辽宁多种艺术形式的演变,蛇也因为这些民间故事、风俗、民间文艺形式的流传与润染,深深扎根在辽宁这片土地上,极具地域特色。

辽宁民间故事里的蛇:象征意义丰富,承载朴素价值观

李慰祖的民俗学专著《四大门》中提及,在东北和华北地区,蛇与狐狸、黄鼠狼、刺猬等四种动物因常出现在民众的日常生活中,有“四大门”之称。但东北地区多为“狐黄白柳灰”五大门,其中的“柳”指的便是蛇,被认为具有灵性和神秘的力量。

省民间文艺家协会副主席、省社会主义学院副院长詹娜介绍,在辽宁的民间故事中,蛇的形象丰富多样且极具特色,它们往往带着一种神秘的色彩,被赋予了强大的力量,成为人们敬畏和崇拜的对象。这些故事世代相传,成为辽宁的民俗文化的重要部分,反映了农耕社会中人对自然和超自然力量的认知与想象。

《民间故事集成·辽宁卷》收录了多篇与蛇相关的民间故事,詹娜以《蛇郎》《蛇岛》《蛇盘山和白塔》为例深入剖析了辽宁民间故事中蛇的形象及其背后深厚的文化内涵。

《蛇郎》的故事在辽宁地区流传甚广,在《辽宁卷》中收录了三篇异文。这个故事里,蛇郎求亲成为关键情节,它就像一个转折点,让老汉三个女儿的人性展露无遗。大姑娘和二姑娘贪恋物质拒绝了蛇郎,只有三姑娘真心接纳。这一情节不仅推动了故事发展,还蕴含着道德评判。

《中国民间故事集成·辽宁卷》

《中国民间故事集成·辽宁卷》 詹娜认为,蛇郎的“蛇性”代表着超脱世俗的性情,而大姑娘后来因嫉妒做出谋杀行为,最终被火焰吞噬,体现了“善有善报”的传统伦理观。“故事里的‘变形’元素也颇有趣味,三姐妹从白菜精变成人,蛇郎从蛇变成青年,这不仅增加了故事的奇幻色彩,还隐喻着人性和兽性的较量。”詹娜说。

《蛇岛》和《蛇盘山和白塔》这两则故事中,把蛇的形象和辽宁的地理特征紧密联系在一起。蛇岛在渤海湾,故事里它有座“蟒仙庙”,供人祭拜。蛇岛故事中的三姐偷冰片救治百姓,让蛇从自然精灵变成了守护神。她跨越海域的举动,体现了“医者仁心”。这和辽宁沿海渔民对海洋的依赖相呼应,反映出人们对自然力量的敬畏和依赖。在《蛇盘山和白塔》中,金花教主和青牛的对抗颇有叙事史诗的感觉,其中“扁担化蛇”“牛角成塔”的奇幻情节,展现了辽宁山地文化里人们对“守护者”的想象。金花教主用智慧战胜青牛,和满族萨满信仰中蛇能通灵的传统相契合。白塔作为胜利的象征,不仅是一个地理标识,还承载着“正义终将战胜暴虐”的朴素价值观。

詹娜介绍,辽宁民间故事里蛇的象征意义很丰富,而且会随着故事发展不断叠加。在《蛇岛》传说里,蛇和海洋的神秘结合,三姐醉酒现形的情节,暗示着人类在自然面前的渺小,这是把自然力量具象化了。在《蛇郎》中,小鸟化树、火焰惩罚恶人的超自然情节,其实是民间对道德失衡的担忧,蛇郎就像是衡量人性善恶的标尺,维护着道德秩序。像蛇盘山上的白塔,既是善恶之战胜利的纪念,也是当地人身份认同的标志,人们代代相传的修庙习俗,让蛇“地方守护神”的形象更加深入人心,成为地域认同的重要载体。这些象征意义相互交织,通过故事里的求亲、盗药、战斗等具体事件,把抽象的文化观念变得具体可感,蛇也成了传递价值观的重要媒介。

“辽宁的地理环境对这些蛇类故事的形成影响很大。蛇岛在沿海,蛇盘山在内陆,故事里常见的山林、海滩等场景,都和辽宁多山临海的地理环境相符合。海洋文化、山林文化、农耕文化的碰撞与交融,均可在民间故事中体察。” 詹娜认为,从考验人性的角色到守护大家的神灵,从异类到可以共处的盟友,蛇拥有了多重象征。这些故事通过特定的叙事结构,把道德教育、地域信仰和历史记忆融合在一起。

评书、二人转、大鼓说蛇故事:民间说唱里的《白蛇传》充满东北味儿

“蛇的形象在曲艺或者说民间说唱中具有多重意象,是让人既爱又恨的。关于蛇的曲目,流传最多的还是《白蛇传》的故事,子弟书、评书、弹词、二人转、东北大鼓等多个曲种均有改编。”中国民间文学大系学术委员会委员、省曲协副主席耿柳说。

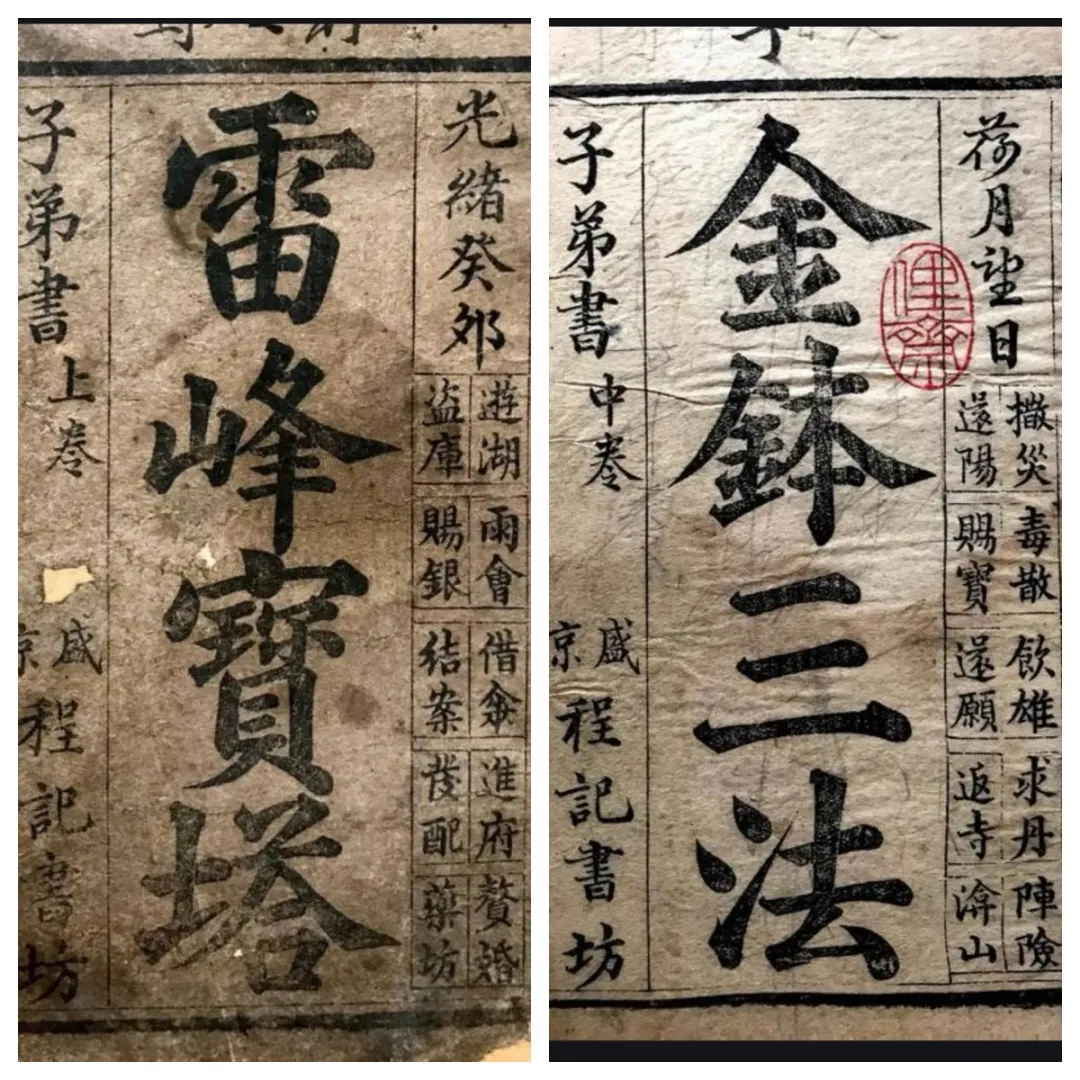

上世纪初,沈阳、海城刻印的不同版本“子弟书”木刻本《白蛇传》

上世纪初,沈阳、海城刻印的不同版本“子弟书”木刻本《白蛇传》 白蛇传的故事,在唐代志怪小说《西湖三塔记》中是白蛇精害人的故事,后来演变为白娘子与许仙(许宣)的爱情故事。除妖的法海和尚变成了破坏白许爱情的反面角色。耿柳介绍,在明代话本《白娘子永镇雷峰塔》中,白娘子已经是一个令人同情的蛇仙,不过在她身上还残留了一些妖气。弹词《义妖记》有清乾隆三十七年(1772)《新编东调全本白蛇传》和嘉庆年间的《新编东调白蛇传》等多种刊本。弹词中佛法无边的法海,逐渐可憎;白娘子的妖气减少,成为一个敢于冲破封建礼教的女性形象。

耿柳研究了1903年和1905年盛京(沈阳)程记书坊和盛京老会文堂前后刻印的子弟书木刻本《雷峰宝塔》《金钵三法》《荣归祭扫》,这些资料证明清末时期的辽宁,读者已经看到后来《白蛇传》的大多数情节,作品不仅展现了故事的全貌,更通过细腻的文字描绘,让白蛇的形象逐渐从最初的妖转变为有情有义的女子。

值得一提的是,作为上世纪初的航运重要节点,海城也因流动人口众多,成为曲艺人常去的码头。海城牛庄魁文书坊、海城聚友书坊分别在1903年和1906年刻印的《白蛇传》虽然也标注着子弟书字样,内容其实是鼓词小段。刻有跋文云:“《今古奇观》,表忠孝节义,历代英雄,皆称盖世。贤贞烈女,皆称报志。流芳千古,额列踪迹。许仙种德,良缘克觅;白娘报恩,多费心续;宝塔受苦,满足得地。今称菩萨,白衣大士。同升仙界,双双皆俱。今人大赞,可谓人人佳提,作书先生,真是精机。”

耿柳认为,这都说明至晚清末《白蛇传》的全部故事已经成型,白蛇已经转变为正面形象。

评书版本的《白蛇全传》是被称为“辽宁三大书篓子”之一的聂田盛传本,1991年被收入春风文艺出版社的《中国评书精华:神怪卷》,故事从“观音断指变白蛇”开书,比民间传说更为丰富,评书《白蛇全传》聂田盛传本与常见的《白蛇传》故事存在诸多区别。起源上,常见故事无“观音断指变白蛇”和白蛇与乌龟争洞穴情节;成仙方式上,常见传说没有白蛇吃汤圆成仙的设定;时间细节上,该版本提到蟠桃会后十年白蛇才寻许仙,常见故事多无此类明确时间间隔。

耿柳介绍,二人转《白蛇诉功》通过“合钵”之前,白娘子回忆与丈夫许仙分别时的情景,用倒叙手法,演唱了白娘子的经历。二人转的连续段《白蛇传》,包括了《游湖借伞》《还伞联姻》《雄黄酒》《盗仙草》《金山寺》《断桥》《合钵》等曲目。作品到白蛇被压在雷峰塔下为止。

比较体现地方特色和趣味性的是东北大鼓《游湖借伞》中的唱词,“这许仙从上到下打量女娇流”,白娘子的形象完全东北本地化了:

“上身穿藕荷色敞布挽袖,

袖口上搭的狮子滚绣球。

蝙蝠流云交织就,

肩胛上搭着一个云肩头。

一低头金锁链露,

不用说人家贴身穿个兜兜。“

唱词中有不少东北特色通俗语言,拉近了故事与东北农村观众的距离,白娘子在东北大鼓的演绎下,不仅是一个美丽善良的蛇仙,更像是东北农村中一个真实的女子,充满了生活的烟火气,让观众对她的故事更加感同身受。

耿柳认为,这正是“一方水土一方唱,入乡随俗不能忘”的道理。不同版本和艺术形式的改编,展现了《白蛇传》的丰富多样,反映各地文化民俗特色,使其成为民间文学瑰宝。

民间说唱中关于蛇的记述还有很多,如说书中武将的丈八蛇矛,是古代的冷兵器,长一丈八,矛头扁平弯曲如蛇形,两面有刃,故称蛇矛。打斗场面还常有白蛇吐信、拨草寻蛇、青蛇蓄势等招数,阵法中有“一字长蛇阵”。人物穿戴上,女将有“鸳鸯花裤腿蛇皮花带”等描述。书写“全靠着笔走龙蛇纸一张”。形容严厉的萧太后则用“似虎目鹰眸,如狐眼蛇睛”等词汇。

“在生活中和曲艺作品中,蛇的正、反面形象都存在,评书《下八仙演义》中的人物济小塘在白蛇水斗黑蛇时,“杀黑助白”,为民除害,这和民间《秃尾巴老李》的故事类型相似,黑白忠奸不同。这样才有动力推动故事的进一步发展。”耿柳说。

民间剪纸中的蛇:用憨态可掬的蛇表达美好祝福

在辽宁的民间技艺中,蛇的形象多种多样,从憨态可掬到黑色神秘,展现出丰富的文化内涵,尤能代表蛇形象多变的,要属剪纸艺术。在张欣、刘桂芝和初春枝等剪纸艺术家的作品中,她们以各自的生活经验、艺术思考,生动诠释了蛇在民间文艺中的丰富意蕴。

张欣剪纸作品《生生不息》

张欣剪纸作品《生生不息》 张欣是铁岭剪纸项目代表性传承人,因为孙辈即将在四月诞生,她对蛇年和属相的感情与日俱增。她认为蛇的形象应该包含神秘和守护的涵义。

“我给自己的创作目标是在儿媳妇生产之前,剪出100幅关于蛇的作品,现在已经剪出60多幅,在创作过程中我把蛇的外形与各种吉祥元素相结合。比如说,蛇可以盘旋成中国结、葫芦形,寓意福禄寿喜。蛇信子可以设计成卷曲的小水花、小鱼儿或小柳叶,使蛇的形象更加俏皮可爱。”张欣说,在东北农家,蛇被视为家里的守护神,被尊称为柳仙,她便将剪纸作品设计成为黑色,使之更具神秘感,同时,她在蛇的身上添加石榴、桃子、佛手等元素,寓意多子多孙、健康长寿和福气多多,还把蛇与钱串子联系起来,体现了人们对财富的向往。

刘桂芝剪纸作品

刘桂芝剪纸作品 刘桂芝是省级非物质文化遗产代表性项目满族剪纸代表性传承人,她的剪纸设计中,2025年为金蛇年,金象征着财富、地位与稳定,这让她在创作时更加注重将传统的吉祥符号和图案融入作品中。同时还要让蛇具备“不怒而威”的气质。她创作的《灵蛇献瑞》采用对折的方法设计,打开后是一对双蛇。蛇吐的信子部分,她用黄色圆球夹在中间,寓意蛇吐金珠。作品中还有蝙蝠、石榴、桃子等元素,分别代表多蝠、多子、多寿,体现了老百姓对美好生活的期盼。在两个蛇头中间,她用荷花来表现和谐,寓意家庭和谐、社会和谐。她还设计了一幅《事事如意》,在蛇尾巴上设计了一个小如意,蛇吐信子的地方雕了两个柿子,表达了蛇年每个人或每个家庭都事事如意的美好愿望。

初春枝剪纸作品

初春枝剪纸作品 “初春枝满族剪纸”作为省级非物质文化遗产代表性项目,具备了满族剪纸的特色。初春枝介绍,满族剪纸以反映日常生活和劳动场面为主要内容,因此在图案上不像现代剪纸充满设计感,在视觉效果上,不需要特别精致,而主要是采用阴刻法等技法,用特有的剪纸语言传达着朴拙、浑厚的民俗风情。

“今年蛇年我偏重于用黑色来表现蛇。不仅庄重,而且可以通过加入柳叶等元素,将小蛇刻画得十分可爱。”在初春枝看来,蛇年剪纸作品既要具有民族特色,又能展现蛇的灵动之美。黑色的运用为作品增添了神秘的氛围。

“蛇盘兔”的作品几乎出现在今年所有艺术家的剪纸作品中。初春枝解释说,“蛇盘兔,辈辈富,这也是我们老百姓对生活的美好盼望。”

孙大鹏 松花石雕刻《灵蛇佑福》

孙大鹏 松花石雕刻《灵蛇佑福》 陈文利烙画《小龙献瑞》

陈文利烙画《小龙献瑞》 石娜、王秀岩 松花石雕刻《银蛇贺春》

石娜、王秀岩 松花石雕刻《银蛇贺春》 这些民间艺人的作品,从不同角度展现了蛇在民间文艺中的形象。它们或憨态可掬,充满童趣;或蕴含深意,传达着人们对美好生活的向往;或具有民族特色,展现出独特的文化魅力。

张欣、刘桂芝和初春枝最近都在忙着参加各种蛇年民俗活动,在蛇年里,她们的作品成为人们各种祝福的载体,也成为各种表情包的来源,让辽宁的蛇年朋友圈和微信记录更具民俗的味道。

辽宁的蛇年,通过民间故事、民间曲艺和话本以及民间手工艺等多个方面,展现出浓郁的民俗风情。