中国戏剧丨郑永为:无限风光在险峰——观杂技剧《先声》

来源:中国戏剧

编辑:

发布时间:2024-11-20

无限风光在险峰

——观杂技剧《先声》

作者:郑永为

作为综合性的艺术载体,剧场是栖息情感、凝聚思索的空间。当代剧场更是舞剧、音乐剧、曲艺剧、杂技剧竞相绽放的百花园。杂技是以身体训练和肢体技巧为特征的表演艺术,有两千多年悠久的发展和演进历史,唐宋之前以“百戏”“散乐”之名与歌舞、杂戏呈混合形态,而后逐渐作为技艺和功夫从表演艺术中独立出来。当代,以多种身体训练法的兴盛为根基,肢体剧场成为一个异常活跃的空间;以上海杂技团《战上海》为标志,杂技剧亦成为展示深层思想和丰富情感的综合舞台样式。

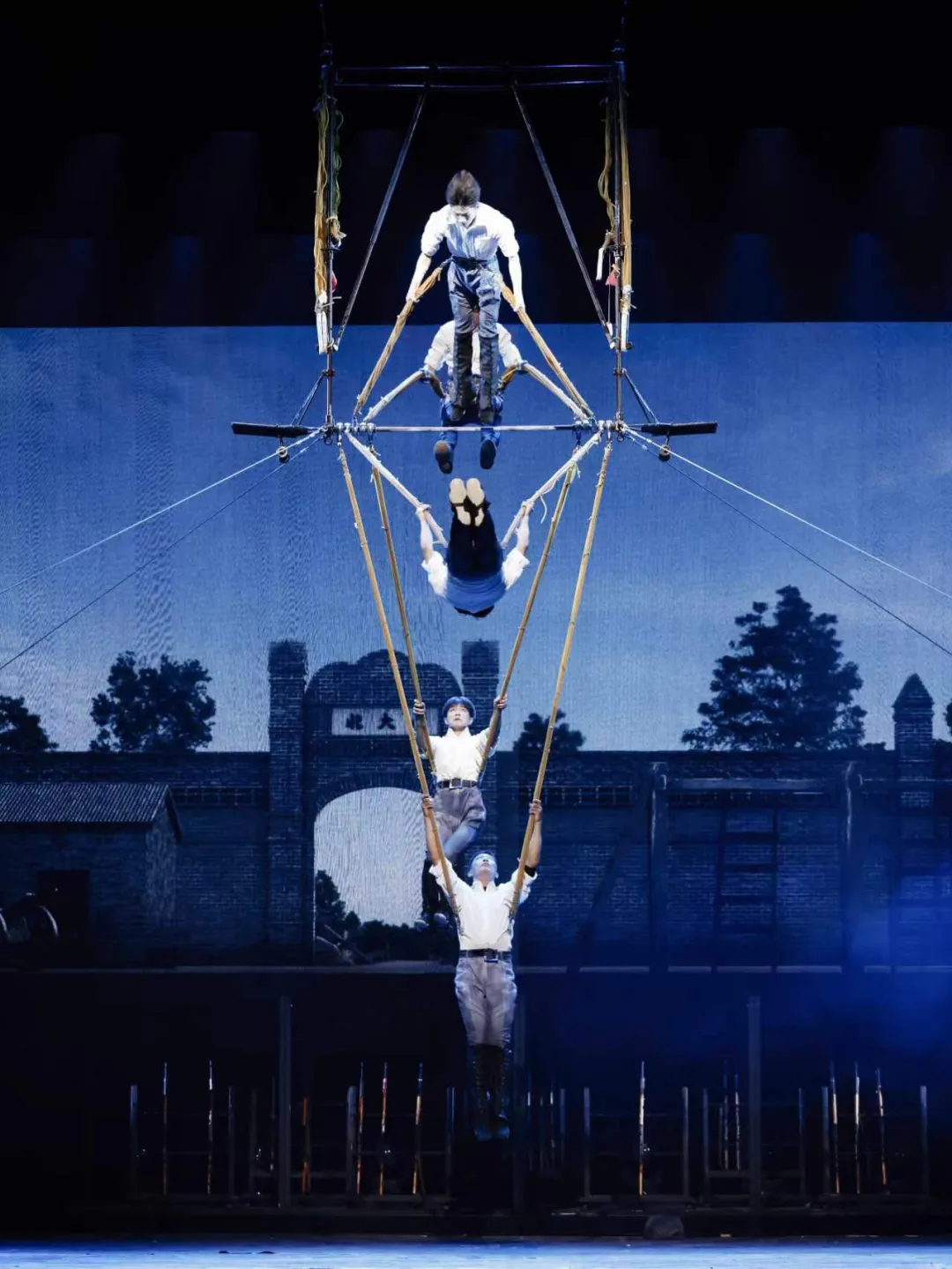

《先声》剧照

《先声》剧照 20世纪70年代初,沈阳杂技团以“杂技外交”名闻世界;20世纪末,其更是以《天幻》开启了杂技现代综合晚会的先河。作为中国杂技的代表,沈阳杂技多次荣膺法国明日与未来、蒙特卡罗、古巴等杂技节金奖;作为中华文化的使者,他们的足迹遍布全球70多个国家和地区。新时代,在这样的一个历史性机遇和挑战面前,沈阳杂技必然是义无反顾地奋勇向前。杂技剧《先声》是沈阳的城市记忆,是辽宁“六地”之“抗日战争起始地”的精准阐释。《先声》发出了以杂技弘扬伟大抗战精神的先声,讲述了东北人民英勇不屈地抗击侵略的中国故事。

一

1931年“九一八”是中华民族永远的痛点,沈城警民的自发反抗也彰显了东北人民激扬的血性。时任公安局长的黄显声是抗日战争伊始就冲锋在前的爱国将领,以其为原型的艺术形象多次出现在小说、电影和戏剧舞台上,《先声》的剧名首先就让人联想到黄显声。虽然在创作选题重复的状态下,杂技剧独特的舞台魅力仍然会产生新奇感,但显然复制黄显声这一形象并非主创者的目标,况且塑造典型人物也并非杂技剧所长。因而该剧将黄将军置于中景,以寥寥数笔勾勒他的侧影,将浓重的笔墨用来描绘其周围的普通民众,不仅为作品赋予了作品更为厚重的历史氛围,也为戏剧的创作腾挪出相对充盈的空间。实践证明,以王铁掌、王大娘及其3个子女这一家子的命运贯穿全剧兼具代表性和代入感,更能体现出“天下兴亡、匹夫有责的爱国情怀”。

杂技剧《先声》在重要的历史节点上高度依据史实,但在整体戏剧结构上又充分展示了创造力和想象力,使舞台呈现出扎实严谨又激情澎湃的历史风貌。英年早逝的王铁掌是关东武林豪杰,他创建“精华武馆”向黄显声等东北青年传授武艺。王铁掌被日本浪人残害致死后,武馆由其妻王大娘掌门继续活跃于武林。如今,他们的长子王大力成长为东北军军官,次子铁路工人王大奎实际是中共满洲省委特科侦察员,小女儿王小英是东北大学的进步学生。此外,共青团员老疙瘩是王大奎的徒弟。《先声》的人物依情节设定,简捷、明确、合理,人物关系清晰明了,又具有普遍的代表性。该剧以飞镖串联,在颇具创意的人物亮相之后,以9个篇章展示了九一八事变的全貌和东北人民的“精气神”。杂技剧《先声》巧妙而自然地将30多个惊险的技巧和奇妙的魔术熨帖地糅入情节之中,在舞台上呈现出悲壮、惊险、凄美的典型情境。沈阳站,在舞狮和高跷的热烈气氛中,中共中央特派员李先生躲避着日本关东军及国民党特务的追捕,最终被跛脚老人藏进大木桶,在敌人眼皮底下消失得杳无踪影;除夕夜,王家祭奠在“日中比武大会”上被日本浪人背后行刺含恨而死的王铁掌。父亲的口传身授历历在目,孩子们成长的历程终生难忘;酒局上,日中联谊歌舞升平,亲善的氛围却暗藏杀机,黑暗中妖魔现形让黄显声充满警觉;军火库,惊心动魄的攀爬与悬垂躲过了日寇的哨兵,大奎带着老疙瘩等人,发现了野战炮及隐藏其后的阴谋;北大营,东北军厉兵秣马的紧张训练之后,收到的却是刀枪入库的上峰指令;“九一八”,爆炸声震耳欲聋,枪炮声此起彼伏,断壁残垣中的生死战,生死时速间的血与火。这一时刻,永不能忘;党组织,中共满洲省委第一时间发布《为反对日本帝国主义武装占领满洲宣言》,青年学生骑着自行车沿大街小巷投送散发;沈阳城,在《松花江上》的音乐声中,血色的巨网上垂吊的无数尸体在挣扎、卷曲、凝固,沈阳沦陷,陷入沉寂;林海间,抗联战士冒雪苦练,他们是中华民族不息的星火,终将烈火燎原,照耀华夏大地。这一幕幕折射出“百折不挠、坚忍不拔的必胜信念”。

二

杂技剧《先声》的主旨选题和主体情节紧紧围绕伟大的抗战精神展开,故事结构并不复杂,却强劲、简洁、有力。尤其在二度舞台呈现上,《先声》充分展现了杂技剧创作的锐意进取,首先在节目编排上体现出高难度,在“精气神”上表现出高硬度,在形式语言上追求高纯度。同时,该剧在整体表现上实现了多种艺术元素在舞台上的再综合,体现出电影思维和舞台剧的气质。其实,如果单独做到以上之一也许并不难,但在舞台上将方向各异甚至相互矛盾的艺术取向熔为一炉绝非易事。

杂技剧《先声》以夫妻情、父子情、兄妹情、师徒情、战友情贯穿起浓烈的家国情怀。虽然开场的高跷与身着和服的魔术也不乏热烈与妖娆,在“救亡号角”和“家园沦陷”等场次也有女子技巧。但由童年王大力等兄妹三人和少年黄显声随王铁掌习武的回溯,到王大奎冒死潜入日军仓库发现侵略者深藏的祸心,再到沈城街头青年军警舍生忘死的浴血奋战,直到最后冰天雪地中白桦林的义勇军魂,特定的戏剧场景决定了无论人物设置还是节目编排均是以男子技巧为主体,突出了杂技的惊险性,充满英武阳刚之气。该剧人物的造型俊朗英武,环境伴着北风烟雪,服饰具有东北风情,而黄显声、王铁掌、王大力、王大奎举手投足间的爽快与豪迈,蕴含着东北人特有的身体语汇。也正是这种浩然正气,表现出东北人民“视死如归的、宁死不屈的民族气节,不畏强暴、血战到底的英雄气概” 。

杂技剧《先声》并未因情节的叙述而降低技巧的难度。比如,以沈阳杂技享誉全球的“腾空飞杠”为核心的北大营军训一场,5位演员上下翻飞,技艺令人惊叹不已,编排堪称叹为观止。街头巷战,生死时速中的生死较量,再加上摩托与车斗的分离,最后再变换出独轮车技,这一整套编排层次清晰、变化丰富、设计巧妙,高难度的车技与激烈的战斗场景完美契合。印象中杂技剧在叙事抒情环节往往糅入舞剧元素,甚至组成舞蹈与歌舞混合的表演团队,以提升舞台美感和增强叙事能力。而《先声》的杂技语言不仅体现了高难度,也体现出很高的纯度。该剧舞台上的演员全部是杂技演员,不仅身手不凡,而且身兼多职,有的演员甚至兼饰七八个角色。在线索上,舍弃爱情线;在叙述上,坚持本体语言。杂技剧《先声》正是以高度提纯的杂技语言讲述了东北人民奋起反抗的中国故事。

作为不可磨灭的民族记忆,“九一八”是发生在沈阳的重大历史事件,因而地域风情和城市文化也必然不可割舍。杂技剧《先声》的地域特征首先体现在背景中的景物和建筑上,沈阳站、辽宁宾馆、奉天百货和硝烟弥漫的街区,似曾相识又恍若噩梦。让人们无法忘记,今天的幸福生活离不开前人英勇的抗争。

三

电影与戏剧虽然都以戏剧性情节为线索,但二者在形式上又有着鲜明的区别。

戏剧以舞台调度在有限的物理时空开掘无限的心理空间;电影则凭借摄影机镜头的任意移动和虚拟空间的渲染技术将任何想象变成影像。二者互为渗透,却又相互排斥。当代影像技术虽然在剧场越来越司空见惯,但作为辅助的舞台技术总体是简约而节制的。当然,在舞剧和杂技剧等主要依托视觉表达的舞台上,这种界限有时是模糊的,创作观念也是相对开放的。所以时常就会有一种感觉,戏剧场就像是坐在油车里,机械精密、结构严谨;而在舞蹈、杂技剧场就感觉坐在了电车里,空间简约但面前有好多块屏幕。其实,就像新能源汽车的弯道超车,新兴的戏剧样式也有机会脱颖而出。尤其肢体语言具有很强的运动感,因而并不会湮没在纷繁的影像之中。

在《先声》的舞台上,LED屏幕完全覆盖舞台背景,它的前面还设有两道投影纱幕,此外左上角有倒三角形的垂幕用于文字提示,舞台中央另有一块小型垂幕仅在投影地图时作为补充。这种设置本身就具有很强的立体感和纵深感,同时再加上其背景系通过三维建模渲染而来的动态影像,不仅具有逼真的立体感,也有强烈的视觉冲击力,还可以随着虚拟摄影机任意调整视角,为舞台提供一个自由转换的动态背景。这些背景的整体色调是灰暗的,既符合历史的情境,又便于与实景衔接。日军自毁南满铁路却嫁祸于人,并以此为借口炮轰北大营,这是九一八事变的核心事件,因而北大营被炸也是《先声》舞台上的核心动作。当爆炸声爆出时,纱幕上弹片四射,腾起一团火焰,然后一切好像突然静止了,剧场中只有刺耳的气流声。几秒钟之后,炸裂声呼啸而来,火光冲天,尸体横飞。这种处理不仅增强了时空的距离感,强化了核心事件的标志性记忆,也是《先声》调动并驾驭多维舞台元素的标志性一幕。此外,在《先声》的很多桥段,伴随着前景与背景的同步旋转,还有屏幕与前台虚实相间的融合,观众会产生奇妙的镜头感。比如,王大奎带领老疙瘩等悄悄爬上火车站日军仓库的斜坡墙,背景影像中的探照灯与实景舞台上的探照灯无缝衔接、紧密配合、协调互动,不仅强化了令人窒息的紧张气氛,射向观众席的探照灯更是将背景影像、舞台空间、观演空间融为一体,将观众带入变幻莫测并无限延伸的戏剧情境。正是在这种氛围中,伴随着剧中人的攀爬,斜坡墙在移动,背景也在移动,给观众带来一种全新的时空体验。

旋转是剧场中一种很独特的体验,转台会强化舞台的流动感,双层同心圆的不同频率更是瞬息万变。但相对于舞台的旋转,剧场的旋转感觉更为难得。爱尔兰的《大河之舞》曾依靠影像产生过那种效果;在乌镇戏剧节上首演的加州艺术学院《黑夜黑帮黑车——影像的复仇》,干脆将观众装进一个巨型摄影机内,在剧场中旋转于各个表演区。杂技剧《先声》在最为激烈的巷战等场景中,使剧场产生了一种旋转感。背景上,奉天百货等街景的视角非常富于运动感;舞台上,层层街垒以各种角度变换。腾跃的军警,翻滚的日军,烽烟四起、断壁残垣,感觉战场就在舞台之上,而整个剧场在运动中不断变换视角。正是这样一种基于当代的思维与科技,对电影语言、现代剧场、高难技巧的再综合,使《先声》在探索以杂技讲述中国故事的同时拓展了舞台剧表现的新时空。

杂技剧《先声》是一部具有思想深度并兼具历史感、惊险度、观赏性的作品。首轮试演就反响热烈,剧场中一座难求。功夫类剧目创作周期较长,依照情节培训演员是一个漫长的过程,甚至有些风靡全球演出数万场的功夫剧,剧中演员的整个演艺生涯就是这一个角色。《先声》一方面依托已有杂技节目的资源,一方面根据情节需要创作编排,同时将这些技巧语汇经过拆解重新糅合为戏剧性结构,亮相于舞台就能够达到这样的完成度,难能可贵、殊为不易。尤其是该剧在坚守杂技本体语言的同时,不断挑战技巧的惊险性与戏剧性的融合,并通过对多维舞台语汇的再综合,为我们在艺术的峰峦呈现了绝美的舞台景观。

(作者系辽宁省戏剧家协会副主席,沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)艺委会秘书长、沈阳艺术创作研究所副所长,研究员)